先代社長の遺言を反故にして、会社を潰した重役たち

いわゆる政治資金パーティーの還付金問題について、国民の皆様に政治に対する不信の念を抱かせてしまったことに対して、先ず以て心よりお詫び申し上げます。

私自身の事実関係については後述いたしますが、この問題は、2年前の4月、安倍派の会長であった安倍元総理が、派閥パーティーの違法な還付に気付き、直ちに中止することを決断し、派閥の幹部にその旨を伝えていたと言われています。ところが、その年の7月に安倍元総理が暗殺されてしまった後、遺言となったその決断を反故にして、そのまま継続してきたことが、最大の問題点です。安倍元総理の遺言を守り、還付を中止していたら、このような事態にはならなかったはずです。

今回の事件は、会社に例えれば分かり易いのです。先代社長のおかげで業界トップになった会社がありました。その社長は、先々代以上前の社長から行われていた違法な取引を知り、直ちに中止するように重役会で命じました。ところが、その社長が急逝してしまいます。残された重役達は、社長の遺言を反故にして違法な取引をそのまま継続しました。その事実が発覚し、社会的な非難を受け会社は倒産してしまいます。その会社で働いていた社員の中にも不正に加担しているとは知らなかった人もたくさんいます。その一方で、その違法な取引を利用して成績をあげていた社員もいたでしょう。社員たちの責任は、それぞれのケースによって異なりますが、最も重い責任を負うのが、社長の遺言を反故にして違法行為を継続した重役たちであることは言うまでもありません。

今回、自民党の党紀委員会において、この重役たちにあたる派閥幹部には、離党勧告など、その責任に応じた処罰がなされることになりました。私自身は、党紀委員会ではなく、幹事長からの注意となりましたが、「私自身がもっと早くこうした事実を知っていれば、こんな事態にはならなかった。」と大いに反省するとともに、ご心配をおかけした皆様に心からお詫び申し上げます。

私の場合の事実関係

参議院政治倫理審査会に出席し、説明責任を果たしました。また、派閥幹部に対しは厳しく責任を追及いたしました。

参議院政治倫理審査会に出席し、説明責任を果たしました。また、派閥幹部に対しは厳しく責任を追及いたしました。

私も昨年の報道によりこの事態を知り、派閥担当の秘書に問い詰めて、初めて事実を知りました。秘書によると、初めて派閥から還付金の通知があった時、「正式に派閥からの寄付金として処理してほしい」と派閥側に申し出たそうです。しかし、当時の派閥の事務局長からは「皆もそうしているから、西田事務所も従って欲しい」と不記載を要請されたそうです。この時点で私に相談や報告があれば、間違いなく派閥に抗議していたでしょう。しかし、従わなければ派閥での私の立場がなくなるのではないかと案じた秘書が、自分の胸の中だけに留め、翌年以降の派閥のパーティー券購入に充当することで派閥に還付金を返金し、相殺することを一人で悩みながら決めたようです。従って、私の事務所には事実上派閥からの還付金は1円もありませんし、捜査を担当した東京地検特捜部の検事もこのことは認めています。

しかしながら、私の秘書に対する監督不行届きは否定できません。そこで、こうした事実関係を確認した後、直ちに、参議院の特別委員長の辞任を申し出て、自分としてのけじめをつけることにしたのです。

会社を潰した重役たちの責任

ところが、肝心の会社を潰した重役たちは「知らぬ、存ぜぬ」を繰り返すばかりです。私は、事実上派閥の最後の総会となった日に、「あなたたちは、安倍元総理の後ろ盾で今の地位を築いてきた。しかるにその遺言を反故にして、『知らぬ、存ぜぬ。』では御霊に申し訳なくないのか。」と、厳しく派閥幹部を糾弾しました。けれども、それに返答する人は誰もいませんでした。

その後、与野党間で衆参両院での政治倫理審査会の開催が話し合われていましたが、派閥幹部たちは誰一人出席の意向を示しませんでした。そこで、私が、ぜひ政治倫理審査会に出席して弁明したいと申し出をしたのです。元より、私が出席しても、安倍元総理の遺言を反故にした経緯など知る由も有りませんから、事実解明などできません。しかし、私は「倒産した会社の一従業員」としての自分の立場を弁明することにより、重役たちの出席を促したのです。

何人かの、派閥幹部が出席し弁明しましたが、結局誰も納得できる説明をした人はいませんでした。彼らは、東京地検特捜部からも事情聴取を受けましたが、結局は起訴されませんでした。これをもって「自分は嫌疑なし、真っ白だ」という人もいました。しかし、刑事責任を問われなかったことと、政治家の責任が問われないのとは次元が違います。

政治家は国民の代表として選挙で選ばれたのです。しかし、国民からの信頼がなければ、その立場は無くなるのです。刑事責任の有無にかかわらず、国民からの信頼が大切なのです。政治倫理審査会は、まさに、そうした自分の立場を国民に弁明するために設けられた機会なのです。私が進んで出席を申し出たのも、国民に対しどうしても自分の立場を説明したかったからなのです。

同時に、安倍元総理が中止を決定した還付金が、何故復活したのか、その説明責任を果たさない派閥幹部たちに対しての、私なりの抗議の意思表示でもありました。

自民党の処分についての私の見解

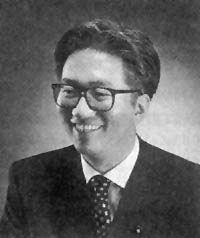

政倫審に出席後、BSフジ「プライムニュース」に出演いたしました。

政倫審に出席後、BSフジ「プライムニュース」に出演いたしました。

政治資金の不記載をした国会議員に対して、自民党としての処分が決定されました。事実上の派閥の責任者には離党勧告、その他の者は、派閥の役職の軽重や金額の大小に応じて、党員資格停止や戒告などの処分が下されました。

私は、こうした処分がなされる前に、派閥幹部たちは自ら出処進退のけじめをつけるべきだったと思っています。検察に嫌疑無しと認められたから自分は白だというのは、検察に対しては言えても国民に対しては言えないでしょう。そのためにはもう少し誠意ある説明を政治倫理審査会の場面でも示すべきでした。

常識的に考えれば、派閥幹部と言われた人達が還付金の存在を知らなかった筈は有り得ません。百歩譲ってそうだとしても、幹部としての政治責任は免れません。その事を自覚していれば党紀委員会の処分がある前に何らかのけじめを自ら示すべきでした。そうすればまた違う展開になっていたでしょう。そのことが私は残念でなりません。

個別具体的に還付金の実態は異なる

還付金について所得税がかかるのではないか、という指摘があります。これを私は参議院財政金融委員会で法務省と国税庁に質問しました。その答弁は、「東京地検特捜部は不記載の多額なものなど悪質なものについて立件していますが、その内容は政治団体の間での政治資金の収入と支出の不記載があった。」ということです。つまり、政治家個人ではなく政治団体に政治資金が帰属していると検察が認定しているということです。従って、「政治家個人の所得ではないため課税されません。」ということでした。これが、全国から百人を超える検事を集めて調べた結果、検察の出した結論だったのです。

私は政治団体ではなく政治家個人の帰属ではなかったかと疑われるケースもあるように思います。しかし、事件としては検察の事実認定には従う他ありません。その一方で、党紀委員会で処分を受けた方の中には、弁明書を提出して処分に対して異議を申し立てている人もいます。

確かに、それぞれ個別の事情があるのは事実でしょう。還付金について事務的なことは秘書に任せ、全く知らなかったという議員も多数います。また、還付金を派閥からの預り金と思い、そのように処理していたという議員もいます。現実は個々別々なのです。だからこそ、政治倫理審査会に出席し、私のようにその事実を説明すべきだったと思います。

政治の現実を知った上で議論すべき

京都市長選挙での松井孝治氏の当選を岸田総裁に報告いたしました

京都市長選挙での松井孝治氏の当選を岸田総裁に報告いたしました

今回の事件で政倫審に出席を申し出た時、私は改めて自分の政治資金報告と野党の議員の政治資金報告とを見比べてみました。「政治にお金が掛かると言うが、一体何に掛かるのか」よく指摘されることです。

私は京都府議会議員を務めた後、参議院議員になりました。それにより、選挙区が大幅に拡大しました。人口10万人の京都市南区から人口250万人の京都府全域が選挙区になったのです。政治家は様々な行事や会議に案内されますが、参議院議員になってからは、その数は格段に増えました。平日は国会のため、秘書が代理で出席します。週末は私が出席しますが、複数の会合が重なる場合には秘書が代理で参加します。そのうえ、飲食を伴う場合には会費を負担することになります。こうした会合の案内が年間数百件以上あります。また、私はShowyouを年に4回発行していますが、年間約10万通を印刷し郵送しています。更に、私には公設秘書以外に3人の私設秘書がいます。こうした経常的活動だけで年間数千万円以上のお金が掛かることはご理解いただけると思います。そして、6年に一度ですが京都府全域を選挙区にした参議院選挙があり、そのための準備も必要です。こうした活動に要する経費は党からの助成もありますが、基本的に自分で用立てる必要があります。

しかし、野党の場合には基本的にこうした活動費を全て政党が賄っているところもあります。また、労働組合や宗教団体が実質負担している政党もあります。特にマスコミ出身の議員に多く見られるのですが、私のような日常活動が政治資金報告の中に、殆ど記載されてない議員が多々おられます。マスコミに出るだけでそういう日常活動が不要な方もおられるのです。

遵法精神の無い政治家が批判されるのは当然ですが、現実の政治活動を無視した改革論も問題です。パフォーマンスではなく、国民の代表たる政治家をどうすれば選出できるのか。本質的な議論が必要なのです。

樋のひと雫

-アンデス残照-

羅生門の樋

先月、ボリビアの研究会の打ち合わせがネット上でありました。現地に行けないのをコロナの所為にしていますが、彼らも日常が戻ってきたとのことで一安心しています。雑談の中で「アルゼンチンの様子はどう?」と聞きました。昨年の大統領選の際に「ペソを廃止し、中央銀行は廃止する!」等の過激な演説をしていたハビエルが当選したので、少し気になっていたのです。年末に大統領の就任式が有ったのですが、同時に軍事予算も不足して海軍の艦艇が動かないとか、戦闘機の代替え予算が不足している等の情報も聞こえてきました。農業や牧畜が主産業とは云え、チリと共に南米の大国と言われた国がこうも極端に困窮するのかと不思議な気がします。未だ中央銀行が存続しているという事は、ペソが持続しているという事でしょうか。ブエノスには10年近く通いましたが、街頭に「CAMBIO!CAMBOI!(両替)」の声が聞こえるのがブエノスらしいのですが…。

南米には自国通貨を持たない国もあります。エクアドルです。米ドルが通貨として流通しています。当然、自国の予算や経済活動もドルが基盤です。しかし、自国通貨を持たない国が、自らの金融政策の核を放棄して、経済活動をどの様なシステムで統御出来るのか不思議です。仕事で行った際に教育省の人間に聞いたのですが、余り理解できませんでした。ユーロでさえ域内の経済発展の格差を解消出来ずにいるのに、経済発展の道程まで米国に依存するのだろうかと不思議に思いました。まあ、キトの街並みは清潔で色鮮やかでゴミも落ちておらず、南米らしい喧騒もありません。しかし、物価も高く、スターバックでドルで払っていると思わず「THANKs」が出てしまいました。 ボリビアの友人との雑談の中で、アルゼンチンの海軍も我々の「海軍(NAVAL)」になるのではと話していました。操艦訓練も出来ない海軍は、いずれ名目のみとなり海上権益は他国に獲られてしまい、漁業すらできなくなります。今のフィリピンで漁民が漁を出来ない現状は、当時の左派政権が当時アジア最大であった米国の海軍基地の返還を求めた結果でもあると言えます。

政治の大衆迎合、ポピュリズム化が言われて久しいですが、今はこの域すら超えているように思えます。自国の長き将来を考え、子孫が平和に暮らせるにはどうすべきか。今の選択がどのような結果をもたらすのか、「政治家は大衆が生み出す」意味を考えるべき時ですかね。国民の一時の激情を煽り、喝采を受けることを良しとする風潮は、選挙を唯一の手段とする民主主義が内包する脆弱性の現れであるかもしれません。また、そうであるが故に、我々は手段の行使に際して、何よりも冷静で中庸の心を持って臨むことが、今求められているのかも知れません。

お金には価値は無い

西脇知事・門川京都市長と共に松井孝治さんを応援いたします

西脇知事・門川京都市長と共に松井孝治さんを応援いたします

こんなことを言えば誰もが何を言っているのか、と反論されるでしょう。確かにお金があれば、大概のものを買うことができます。そういう意味では何にでも交換する能力がお金にはあります。しかし、お金そのものには何の値打ちも有りません。金貨の時代には貴金属としての価値がありましたが、今の紙幣はその金貨に交換してもらえませんから、本来は無価値なのです。

お金は正式には日本銀行が発行する日本銀行券、日銀券です。かつては、日銀券を日銀に持っていけば同価の金と交換するとの記載がありました。これを兌換紙幣と言いますが、今は兌換紙幣を発行している国は有りません。

かつては、兌換紙幣ですから紙幣そのものが金と同じ価値を持っていたのですが、不換紙幣になったため、紙幣にはその価値を裏付けるものがないのです。お金に値打ちが無いというのはこのことです。ただ、法律により強制的な通用力が定められています。日本で経済的取引を行う場合には誰も受け取りを拒否できないため、あたかも値打ちが有るように見えるのですが、現実は経済的取引の決済の手段として国家が強制通用力を定めているだけで、紙幣そのものに価値があるわけでは無いのです。

現実の取引には銀行預金が使われる

紙幣は燃えればただの灰になり、保管も大変です。そこで現実の取引では、紙幣に代わって銀行預金が使われています。特に大口の取引では殆どが銀行預金の振替により行われています。最近では、クレジットカードやスマホによる支払いなどもありますが、最終的には全て銀行預金の振替により決済が行われています。

お金を銀行に預ければ、預金残高は増えます。しかし、その増えた分のお金が手許からなくなります。また、銀行から預金を引き出せば、銀行の残高は減りますが手許のお金はその分だけ増えます。このことから、お金と預金は同じものと言ってよいでしょう。

お金は本来無価値なものと言いましたが、預金はどうでしょうか。これもいきなりは信じられないことですが、お金と預金は同じもの、と考えれば、預金も本来は無価値なものということになります。

紙幣は日銀の負債、預金は銀行の負債

そもそも紙幣は、発行している日銀にとっては債務です。経済取引には日銀券を使うことが強制されているため、日銀は自ら発行した日銀券で何でも買うことができるのです。これを通貨発行権と言いますが、世界中の中央銀行が持っている特権です。具体的には、日銀は銀行が保有している資産を買い取り、その代金として日銀券を発行するのです。しかし現実には銀行券の発行ではなくて、銀行の預金口座に金額を書き込むことにより行われます。通貨発行をする度に日銀の資産は増えますが、同時に負債としての通貨発行額も増えます。この様に、日銀は元手となる資産がなくても、自由に通貨発行を行い資産を買うことができるのです。日銀は通貨発行権を行使することにより、世の中に流通する通貨の量を調整することができるのです。それに合わせて金利の調整などの金融政策を駆使して物価安定を使命としています。

また、銀行預金は、現金が預けられたものと思われがちです。確かに、現金を預ければ預金残高は増えます。しかし、現金と預金の合計は変わりません。預けた人にとっては現金が預金に変わっただけのことですから、その人の個人資産の量は変わりません。一方で、銀行にとっては預金を預けられると資産としての現金が増え、負債としての預金が増えることになります。預金は銀行にとって負債であるということが大事な事実です。日銀券を発行している日銀にとっても負債であったのと同じように、預金は銀行にとっては負債なのです。

銀行がお金を貸すから預金が増える

八幡市長選挙において川田翔子さんが維新候補を破り、見事に当選されました

八幡市長選挙において川田翔子さんが維新候補を破り、見事に当選されました

銀行預金は銀行がお金を融資することにより発生する銀行の債務です。銀行がお金を融資する時には、まず返済がきちんとされるか、融資先の返済能力が評価されます。資産や所得などを総合的に評価して返済可能と判断すれば、融資先の銀行口座に預金が書き込まれることになります。決して預金というモノが動くのではありません。銀行にとっては、貸付金という資産の情報とその対価として銀行預金という負債の情報が記録されたに過ぎません。

融資を受けた人にとっては、銀行預金という資産が増えますが同時に同額の借入金という負債を背負うことになります。ここにもモノの移動はありません。銀行預金という資産と借入金という負債の情報が書き込まれたに過ぎません。この様に銀行は元手無しで、融資先に信用を与えることにより、銀行預金を生み出すのです。このことを信用創造と言いますが、英語ではマネークリエーション(通貨創造)と呼びます。銀行は預けられた預金の又貸しをしている訳ではありません。まさに無からお金を作り出しているのです。

このようにして、銀行は信用供与さえすれば、いくらでも貸出により預金の量を増やすことができます。しかし、貸し付けた融資が焦げ付いたりすれば預金は戻って来ません。また、お金を借りたいという人がいなければ、融資はできず、預金の量は増えません。これも大切な事実です。

日銀の仕事は何か

経済取引の大半を占める銀行同士の口座振替は、それぞれの銀行が日銀に持っている口座の振替により行われています。そのため全国の銀行は日銀にお金を預けておかなければなりません。これを準備預金と言います。準備預金は毎日の取引の決済に必要なものですが、基本的には金利は付きません。従って、銀行は準備預金にお金を置いておくよりも、利息の付く国債などで運用することを考えます。

従って、政府が国債を発行すると、銀行は基本的に手持ちの準備預金を国債に変えようとします。利息の付かない準備預金を保有しているより、国債を保有する方が得だからです。この結果、銀行の準備預金残高は少なくなり、逆に銀行の保有する国債残高が増えることになります。準備預金残高が少なくなると、日々の銀行間取引で必要な決済資金が少なくなります。もし手持ちの決済資金が足らなくなった場合には、他の銀行からお金を融通してもらう必要があります。この時に付く金利は一夜限り(オーバーナイトローン)の超短期の金利で、これが短期金利の指標となります。

また、長期の金利は、国債等が市場で売られるときに日銀が誘導する金利になるように買入れ調整をします。これが、現在では0から1%以下になるように設定されています。

限界があるのは通貨発行量ではなく、資源と供給力

参議院財政金融委員会で鈴木財務大臣に社会保険料の減額と消費税減税について質問しました(YouTube西田昌司チャンネルで公開しております)

参議院財政金融委員会で鈴木財務大臣に社会保険料の減額と消費税減税について質問しました(YouTube西田昌司チャンネルで公開しております)

日銀の通貨発行は原資を必要としていないため、その上限はありません。これが不換紙幣の特徴です。また、銀行の信用創造も元手なしで行われており、その上限も理屈の上では無いということがわかります。つまり、世の中に流通している紙幣も、預金も、その発行の上限は理屈の上では無い、これが事実なのです。しかし、だからといって、いくらでも通貨を発行したり、融資したりできるわけではありません。まず、日銀の通貨発行は日銀が銀行から資産を買い取ることにより行われています。また銀行の融資は貸付金と言う資産を取得することにより行われています。取得すべき資産がなければ負債である銀行券も銀行預金も増やすことはできないのです。

お金も預金も結局は何かを買うために使うモノです。将来の不安のリスクに備えるために貯めることも必要ですが、それも、結局は何かを買うための備えあってお金が有限でモノは無限にあると思っているからです。

平時は確かにその通りです。しかし、有事になればどうでしょうか。かつて、大東亜戦争の敗戦によりハイパーインフレが起きました。その原因は戦時中に国債を発行し過ぎたからだと教えられてきました。しかし、国債を発行したのは戦時中で、インフレは占領中のことです。国債発行で通貨量が増えたのも事実ですが、占領中にインフレになったのは明らかに物不足が起因しています。

戦時中と占領中の決定的相違点は、物不足、供給力不足です。確かに、戦時中も物不足でした。しかし、それにも増して占領中は敗戦により外地からの資源の輸入が完全に途絶え、更に空襲により生産拠点が壊滅的に破壊されて圧倒的な物不足が起きました。また、終戦による開放感が需要を伸ばしたことも空前のインフレの原因でしょう。

財務省は誤りを認めるべきだ

以上の事実を元に、もう一度日本の現状を見てみましょう。日本に足りないのは、お金ではありません。お金を生み出す需要なのです。バブル崩壊後、民間のコストカットから身を切る改革に至るまで徹底的な需要抑制策が官民挙げて行われてきました。そのため銀行の貸出しは減り、内部留保ばかりが増えました。その結果、投資不足になり、デフレを生み出しました。それにより政府は税収不足に陥り、赤字国債を発行せざるを得なくなりました。本来なら、政府が積極的に投資拡大をして需要を増やすべきところを逆に緊縮財政を行ってきました。その原因は、お金の本質を知らずに誤った政策を行なってきたからです。

需要を抑制し過ぎたために、日本はデフレになってしまったのです。需要があるから、銀行の貸し出しが増え、投資や消費が増え、経済が拡大するのです。需要の創造とそれを実現するための正しい財政と金融の政策が必要なのです。お金はいくらでも刷れますが、そのためには需要が必要なのです。また、需要が拡大してもそれを満たすだけの生産力がなければ、終戦後のようなインフレになってしまいます。

財務省はお金の本質を見誤り、その裏にある需要がお金を生み出す仕組みを無視してしまったのです。税による財源にこだわり過ぎたため、国民の要望の高いインフラ整備など、生産力向上のための投資や、子育てや教育支援など、次世代に対する投資が否定されました。その結果、日本は少子化に陥り、肝心の生産力にも支障を来たす事態になっています。真のデフレ脱却のためには今こそ、人と将来への投資を増やすべきなのです。

瓦の独り言

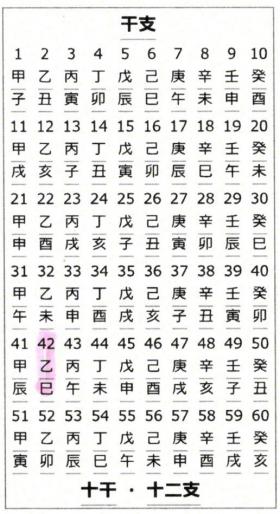

「干支と方角 面舵いっぱい!」

羅城門の瓦

甲(きのえ)辰(たつ)年。新年あけましておめでとうございます。

お正月には干支の話がつきものですが、干支と方角について一言。

昨年の12月に京都文化博物館で、「どんぶらこん」という面白い展示会がありました。

おとぎ話「桃太郎」をアジアの絵本作家に描いていただいた展覧会でした。その時に桃太郎の船に必ず「猿・きじ・犬」が同乗していたのです。鬼退治に出かけるのになぜお供が「猿・きじ・犬」なのでしょうか?おとぎ話を子供にしているときに「桃太郎の家来はなぜ猿・きじ・犬なの?」と聞かれて、若いお父さんやお母さんはどうこたえるのでしょうか。インターネットなどで調べれば答えは出てきますが、そもそも鬼退治の鬼はどの方角からやってくるのでしょうか?京都の人であれば「それは鬼門から来るのでは」との答え。その鬼門は「丑(うし)・寅(とら)」の方角です。(ですから節分の鬼は牛の角を生やし、虎のパンツをはいているのです)その丑寅の反対側にある方角は「申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)」なので、桃太郎が鬼退治に連れて行った家来は「猿・きじ・犬」なのです。

この様に日本古来、干支と方角は切っても切れない関係にあり、日常生活に浸透しています。例えば、船の航海でよく使う「面舵いっぱい!取舵いっぱい!」という言葉。図の羅針盤を見ていただくと、船頭が南側から北に向かって右旋回(東の卯の方向へ旋回)することを面舵といいます。昔は「卯舵」と言っていたが発音が訛って「面舵」になったとか。左旋回(西の酉の方向へ旋回)することを取舵といいます。「酉舵」の発音はそのままで「取舵」になったとか。また、船舶のタラップ(出入口)はおおよそ左側についており(航空機も)、出向するときは右方向へ大きく旋回していきます。これを面舵いっぱいといいます。

さて、来る2月4日の市長選挙には、われらが国政にお送りしている西田昌司参議院議員を中心に「松井孝治氏」を推薦されております。

さあ! 「突き抜ける世界都市京都」に向けて、面舵いっぱい!

岸田内閣は、歴代内閣の経済政策を180度転換している

10月23日に岸田総理は、衆参両院で所信表明演説を行いました。その中で総理が特に強調したのは、何よりも経済です。「30年来続いてきたコストカット経済からの変化が起こりつつあります。この変化の流れを掴み取るために、持続的で構造的な賃上げを実現するとともに、官民連携による投資を積極化させていく。経済、経済、経済、私は、何よりも経済に重点を置いていきます。」

このように、経済再生に断固たる決意を表明し、その上で、今回の総合経済対策は「供給力の強化」と物価高を乗り越える「国民への還元」を「車の両輪」として実行すると宣言されました。財政健全化と言う言葉は一言も発せず、岸田内閣が積極財政に舵を切っている事は明白です。にもかかわらず、相変わらず世間では、そのうち増税をするんだろうと疑心暗鬼になっています。その理由は、岸田総理が財政に対する従来の考え方を180度転換したということを、総理が自らの口できちんと説明されていないからだと思います。総理に代わり、私がまず大事な事実を皆様方に説明いたします。

国債発行による予算執行は民間への通貨供給である

YouTubeチャンネル登録者数が10万人を突破!「銀の盾」が届きました

YouTubeチャンネル登録者数が10万人を突破!「銀の盾」が届きました

大切なことは、国債と税金との関係を正しく理解することです。世間では未だに、国債発行は、国の借金であり、次の世代にそのつけをまわすべきでないと信じている人がいます。しかし、これは国の財政を家計と同じと考えることからくる間違いです。

国家は、家計と違い、徴税権と通貨発行権があります。徴税権とは文字通り、税金を徴収する権限です。通貨発行権とは、具体的には国債を発行して予算を執行することなのです。国家には通貨発行権があることは学校でも教えていますが、それが具体的にどういう仕組みで行われるのか、ほとんどの人がご存じありません。

現実には次のような仕組みで行われます。まず、①政府が国債を発行し、銀行がその国債を購入する。②政府の預金口座に銀行がお金を振り込む。国債は銀行の資産に計上される。③政府が予算を執行する。そのお金が政府預金から民間部門の誰かの預金に振り込まれる。

そして、こうした過程の中で、日銀が民間銀行から国債を買い上げます。④日銀が買い上げた国債は、日銀の資産となり、代金として銀行の口座に日銀から預金が振り込まれる。

以上のことが繰り返し行われることにより、国債残高は増え、その増えた分だけ民間部門の預金残高が増えることになるのです。そして、現実には、以上の取引は、コンピュータの操作により行われています。つまり、お札も国債も動くことなく、キーストロークの操作だけで通貨が発行され、銀行預金の残高が増えるのです。

この事実から次のことが分かります。

a国債発行により予算を執行することは民間部門への通貨供給である。

b国債残高が増えた分だけ必ず民間部門の預金量が増える。また、①から④の行為は政府と日銀が協力すれば無限にできる。

cつまり通貨供給に制限はない。

国債の償還は借換債で行なっている

今度は国債の償還について考えてみましょう。国債の償還は、税金で行っていると考えている人が多いですが、実は違います。国債の償還は、借換債の発行により行っているのです。政府は国債の償還に必要な金額の国債を新たに発行し、その国債を銀行が買い上げる。つまり上記の①と同じことが行われているのです。違うのは、⑤それにより得た資金で政府は、国債の所有者、つまりは銀行もしくは日銀に国債償還の資金を振り込み、国債を回収する。現実は銀行と政府の間で新旧の国債が交換されただけです。従って民間部門の預金量に変化はありません。

この事実から次のことがわかります。

d国債の償還は税ではなく、借換債の発行(償還期限の延長)により行っている。

e国債の償還に財政の負担はない。国債の償還を借り換え済で行っているのは、日本だけではなく、全世界共通の仕組みであり、もし仮に税金で国債の償還を行うとなると、国債残高がその分だけ減ることになる。

Fつまり、国債残高が減れば民間の預金量が減ることになるのである。

現在1100兆円を上回る国債が発行されています。つまり、1100兆円通貨供給が行われたということです。事実、日銀の資金循環統計によると家計の金融資産は1100兆円を上回っており、上記の③が真実であることがわかります。

日銀保有国債には利払費も政府負担は無い

空白区であった3つの選挙区支部長が決定いたしました(2区佐野英志・3区森干晟・6区園崎弘道)

空白区であった3つの選挙区支部長が決定いたしました(2区佐野英志・3区森干晟・6区園崎弘道)

安倍内閣以来の異次元の金融緩和の結果、現在、国債発行残高の1/2以上を日銀が保有しています。そのため、国債の利払い費も半分以上は日銀が受け取ることになります。そして、日銀に支払われた金利は、諸経費を除いて全て国庫に納入することが日銀法により義務付けられています。これから金利が上がれば利払い費が増え、それが原因で財政が破綻するのではないかと心配する人もいますが、現実は、少なくともに日銀が保有している国債の金利については、全額国庫納入が義務付けられているのです。

つまり、日銀保有国債については、償還のための費用も、利払いのための費用も、国家の財政には全く負担をかけないということなのです。これは理論ではなくて事実なのです。そのことを財務省も国会での私の質問で全て認めているのです。(この国会の質疑の様子は西田昌司チャンネルYouTubeで公開しています。ぜひご覧ください)この事実をまず皆様方に知っていただきたいのです。

税金は、国家が供給した通貨を流通させる装置

ここまでの事実が分かれば、予算の財源は国債発行による通貨供給であることが理解できるでしょう。しかし、税金が財源でないのなら、税金は必要ないのでは思う人もおられるでしょう。税金が財源でない事は事実ですが、通貨の流通のために税金は絶対に必要なのです。

かつては、政府の通貨発行は、その価値を保障するため金が必要でした。いつでも額面と同じ金と交換することを保証することにより紙切れである紙幣が流通できると考えられていたからです。そのため金の保有量を超える通貨発行はできなかったのです。これが金本位制です。しかし、現在は、金本位制を採用している国は有りません。金の保有量に関係なく、政府の必要に応じて通貨が発行される仕組みになっているのです。

一方で、政府は国民に納税の義務を課しています。その支払いは政府の発行している通貨(つまり円)でせねばなりません。金で支払うことも、ドルで支払うことできないのです。国債を大量に発行して通貨供給をすれば通貨の信任が崩れる(誰も円を使わなくなる)と批判する人がいますが、最終的に納税の義務を果たすためには、否が応でも政府の発行する通貨(円)を使用する以外ないのです。つまり、日本国で経済活動をする限り、政府の発行する通貨を使う以外ないのです。また、日本は世界一の経常収支黒字国です。即ち、日本は海外にお金を払うのではなく、海外が日本にお金を払う義務があるのです。その支払いも必ず円で決済せねばなりません。要するに、外国も円(日本の国債)を外貨準備として保有しなければならないのです。国債残高が膨れ上がれば円の信任がなくなり、誰も受け取らなくなると言うのもまったくのデタラメなのです。

通貨発行には限界はないが資源には限界がある

P3参議院役員での記念撮影(大臣ではありません委員長です)

P3参議院役員での記念撮影(大臣ではありません委員長です)

以上の事実を1つずつへ確認すれば、通貨発行には量的な限界がない事はお分かりいただけると思います。しかし、通貨を支払って、モノを買ったり投資をしたりすることはできますが、そのモノの供給力には限界があります。通貨は、政府がいくらでも作り出すことができても、肝心のモノには供給力の限界があるということです。

先の大戦の最中、日本は国債を大量に発行して戦費を調達しました。国家総動員法により、あらゆる資源を戦争のために動員しました。つまり、通貨を大量に発行し戦費を調達したのです。一方で、当時の政府は「欲しがりません、勝つまでは」の標語を掲げ、消費を抑制しました。あらゆる資源を戦争に費やしている中で、通貨の大量発行により個人の消費が増えれば、大変なインフレになることが分かっていたからです。事実、戦時中は大きなインフレはありませんでした。

戦時中、大量に国債を発行したことにより、戦後は凄まじいインフレになったということがよく言われます。しかし、国債を発行していた戦時中には、インフレにならず、戦争に負け、「欲しがりません、勝つまでは」が無効化した時、大変なインフレになったのです。戦後は外地からも一切モノが入ってこず、さらに、大都市の工場の多くが焼き払われ、生産力が極端に低下していました。つまり、国債発行ではなく、物不足、資源不足、供給力不足が大変なインフレをもたらしたのです。

コストカット(身を切る改革)が日本の供給能力を極端に低下させた

まさに、極端に供給力が低下したのが敗戦直後の日本なのです。戦時中よりも貧しくなったのはそのためです。ものを作り出す力、供給力こそ国力であり、経済を発展させる源泉なのです。貧困のどん底にあった日本ですが、昭和25年の朝鮮戦争以後は、アメリカの占領政策の変更もあり、一挙に経済発展をして行きました。その原動力になったのが、銀行による融資の拡大です。それまではドッジラインという占領政策の下、銀行はお金を貸すことを制限されていましたが、朝鮮戦争以後は、それが撤廃され、銀行が積極的に融資をすることができるようになりました。銀行が融資をすればするほど、民間部門にお金が供給されます。銀行がお金を貸し出すことを信用創造と言いますが、英語ではマネークリエーションといいます。まさに銀行が融資によりお金を作り出していたのです。さらに、原材料の輸入や生産物の輸出も解禁となり、日本は製造業を中心に大いに発展したのです。銀行が融資をして資金を供給し、日本は世界一の供給力を持つ国になったのです。

ところが、バブル崩壊後、このシステムは完全に破壊しました。バブル後、銀行は貸し出しより回収に励み、民間部門の通貨量は極端に低下しました。一方で、プラザ合意後は円高が進み、製造業は中国を始め海外に移転し、日本国内の供給力は極端に低下しました。国内に残った製造業は、コストカットで海外に対抗する以外、道がなくなりました。これが30年にわたるデフレの原因です。

供給力を強化するという岸田総理の所信表明は、まさにこうしたデフレ路線からの脱却宣言です。官民あげて、コストカットばかりやってきたデフレ路線に終止符を打ち、積極財政で成長路線を目指すことを宣言したのが、今回の所信表明なのです。

樋のひと雫

-アンデス残照-

羅生門の樋

8月ラパスで全ボ研究大会がありましたがチッケトの手配が上手く行かず、今年も2日間ともネットでの参加となりました。先日改めて会議を開いたのですが、昨今の中南米の経済的疲弊がよもやま話の中心でした。特に、過っては南米の経済的中心だったアルゼンチンのデフレ問題では、ボリビアの「ペソ時代」を思い出すとのことです。貧困層の支持を得るためとは言え、何故あれほど金をばら撒くのでしょうね。中央銀行で増刷すれば、社会福祉を解決するのに役立つとでも思っているのでしょうか。「票を金で買う」、分かり易い話ではありますが…。

こんな話をしたあくる日、モロッコのマラケシュで大地震が起こったという一報で目を覚ましました。ネットで確認してもさほどの被害が報じられておらず、ひとまず安心しましたが、その後の報道では被害が拡大しています。数年前の4年間はモロッコのラバトに居りました。教育省のプロジェクトに数県が参加しており、マラケシュにも2ヶ月に1度ほど通っておりました。基礎教育の改善向上を図るためのモデル校を作る為にマラケシュの農村部の学校が参加してくれました。放課後、子ども達とサッカーをするなど楽しい時間を過ごしたことを思い出します。マラケシュ郊外の農村が壊滅的な被害を受けたとか、あの子たちが無事で居てくれることを願っています。テレビではレストランから逃げ出す人々やホテルの倒壊などが報じられていましたが、あのレストランよく行った店です。恐らく、旧市街の定宿にしていたホテルもダメでしょうね。街全体が赤色に染まるマラケシュの復興には時間がかかることでしょう。日本も資金を出すだけではなく、何か人々の目に見える支援が出来れば良いのですが…。

かつての湾岸戦争では、戦後にクウェートが世界の人々に支援を感謝する新聞広告を世界で一斉に出しました。その感謝広告の中に、「Japan」の文字は有りませんでした。最大の資金拠出国だったにもかかわらずです。金を出しても人を出さない日本は、クウェート国民の眼にどう映ったのでしょうか。ウクライナ支援ではG7の議長国として音頭を取るだけでなく、もう少し日本らしい支援は出来ないのでしょうか。例えば、自衛隊には医官がいます。彼らをそのままの形では派遣できないとしても、日本赤十字社に出向させ後方地域の病院で、傷ついた市民や子どもの治療に当たれないものでしょうか。“資金提供国”からの脱却を考える良い時期かも知れません。

あれから一年

本年7月8日、安倍晋三元総理が暗殺されてもう一年になります。あの日は参議院選挙の真っ只中で、京都に吉井 章候補の応援に来る直前の出来事でした。私は、総理が撃たれたと連絡を受けた時、冗談を言っているのかと、全く信じることができませんでした。残念ながら、これが現実だったのです。安倍晋三亡き世界が、もう一年も経過しているのです。

この日に合わせて、東京の芝の増上寺で一周忌法要が執り行われ、午後からは明治神宮記念館で安倍晋三元総理の志を継承する会が開催されました。岸田総理始め、歴代総理が追悼の演説をされました。その話を聞きながら涙ぐんでおられる昭恵夫人の姿を見るに付け、改めて安倍晋三亡き世界が現実であることを痛感致しました。

安倍総理の遺志とは何か

安倍総理(今後もこう呼びます)は、平成5年に国会議員になられます。私は、平成2年の補欠選挙で府議会議員になりましたが、参議院議員だった父の吉宏は、「安倍さんの息子さんはおまえと同じような話をしている。きっとお前と気が合うわ」と言っていたことを思い出します。

その後、私は自民党全国青年議員連盟の会長になり、党本部の青年局長に議連の要望を届けることになりますが、時の青年局長こそ、若き日の安倍総理だったのです。因みに次の青年局長にも要望書を届けますが、その人の名は岸田文雄であり、歴代総理とはかなり若い時代からご縁をいただくこととなりました。

その当時の安倍総理は、如何にも育ちの良いおぼっちゃまという印象でした。しかし、思想的には確固たるものをお持ちで、「自分は安倍晋太郎の息子では無く、岸信介の孫だ」とお話しされていたことを今は亡き、西部邁先生からよく伺いました。

西部先生は、昭和35年の日米安保条約改正の時、東大の全学連で安保闘争の中心メンバーでした。ところが、その後私と一緒に安倍総理と会食した時、「自分たちは間違っていた。安保改正をした岸総理は正しかった」とお話しされていました。その岸総理の志を継ごうとされる安倍総理の遺志とは『日本の自立』であったと言えるでしょう。

勿論、安保体制堅持ばかりでは真の独立はありません。しかし、「そのために現状から一歩でも前に出る」それが安倍総理の信念だったのでしょう。憲法改正のための国民投票法や特定秘密保護法や平和安全法制の制定など、国論を二分する議論がありました。「祖父である岸総理の60年安保改正に比べれば何でもない」安倍総理にはその信念があったと思います。

ロシアとウクライナの戦争

安倍総理のキャッチフレーズはご存知の様に「日本を取り戻す」でした。この言葉の裏には、日本は大事な何かを失っているという前提があります。その失ったものは、日本人の精神であり、価値観であり、家族や故郷だったのではないでしょうか。そして何よりもその自覚でしょう。正に歴史を失ってしまったことが日本人にとって致命傷であったのです。

ロシアがいきなりウクライナに武力侵攻しました。このことからロシアが加害者であり、ウクライナは被害者である、という前提で毎日同じ様な報道が繰り返されています。しかし、私は当初からこうした報道姿勢に違和感を感じていました。

喧嘩両成敗という言葉がありますが、戦争も同じで、どちらかが一方的に善でどちらかが一方的に悪というのは、現実の世界ではあり得ないことです。また、日本とロシアは国境を接していますが、未だ平和条約が締結されないまま北方領土が占領され続けていますが、安全保障のみならずエネルギーや海洋資源の供給源としても非常に重要な国です。

一方、ウクライナは歴史的にも地理的にもロシアに比べて遥かに遠い国です。そもそも、今回の武力侵攻に至る経緯そのものをほとんどの日本人は知りません。ただロシアが先制攻撃をしたこと、それがロシア非難の決定的原因になっているのです。

私は、かつての日本が大東亜戦争で真珠湾に先制攻撃したことを知っています。しかし、そこに至るまでにはABCD包囲網による石油禁輸措置が有り、日本が絶対に飲めないハルノートという事実上の最後通告をアメリカが突きつけていたことも知っています。そして、広島と長崎に原爆を落とし何十万の一般市民を殺戮したことも知っています。

先制攻撃だけでロシアを非難をすることは、自らの歴史に唾することになりませんか。また、真珠湾攻撃に先立ち、支那事変が勃発しました。現在では、蒋介石軍に参加していた共産党軍からの発砲が原因との説が有力です。本来、日支間では圧倒的軍事力に差があったにも関わらず、紛争が長期に及んだのは、米英によるいわゆる援蒋ルートの存在です。こうした事実を知っていれば、ウクライナに軍事支援する欧米政府のやり方には疑問を感じざるを得ません。先ずは、武器を援助するのでは無く、停戦に向けた交渉を行うべきなのです。

安倍総理のリアリズム

以上の様なことを自民党の部会で、また派閥の総会でも私は訴えてきました。ウクライナを善で被害者、ロシアを悪で加害者という一方的な決めつけをすることは、決して日本の国益にならないし、ウクライナやロシアの国益にもならないのです。

しかし、残念ながら誰一人その場で私の意見に賛同する人はいませんでした。しかし、安倍総理だけは、会合の後、私の側に寄り添いながら、「西田さんの言うことは分かるけれど、これが現実なんだよ」と、誰も自国の歴史と鏡合わせにしようとしない現実を悲しみながら、「いずれ分かる時が来るはずだ」と慰めてくれました。

ウクライナ紛争の原因は、2014年に勃発したマイダン革命という名の反ロシア勢力によるクーデターにあります。これにアメリカのオバマ政権が関わっていたことは今や公然の秘密になっています。その後ロシアとの紛争解決のためミンスク合意がフランスとドイツの仲介の下になされますが、この合意を実行してこなかったのがウクライナなのです。つまり、ウクライナ自身がロシア側を挑発してきたとも言えるのです。このことは、安倍総理自身も言及してこられました。

安倍総理は日米同盟という安全保障の基軸を守りながら、一方でロシア始め日本の安全保障上大切な国とは、しっかりと話をできる関係を築いてこられました。安倍総理亡き後の外交でもこうした発想で岸田総理にも臨んで欲しいものです。

コロナ禍で史上最高の税収増

先日、財務省から2022年度の税収が71兆円を超え、史上最高額を3年連続更新したとの発表がありました。コロナ禍で経済は低迷していた筈なのに何故税収が増えたのでしょう。その答えは、3年で100兆円を超える国債を発行して経済を下支えしたからに尽きます。

既に何度もShowyouにおいても説明していますが、国債発行による財政出動は国民に通貨を供給することです。国民側に何らかの形でお金が供給される訳ですから、当然国民の所得が増えることになります。その結果、税収が増えるのは当然のことなのです。一方で、財政出動をするのに増税して税金を取って行うと、税金の分だけ国民側の通貨、即ち預貯金が減ることになります。財政出動した分の所得が国民側で増えても増税分だけ国民の預貯金は減り、景気拡大の効果は相殺されます。

但し、大企業の内部留保など、過剰に貯まった金融資産に課税して、それを子育て支援の様に国民に分配すれば、間違いなく消費が拡大して景気は良くなるでしょう。これまで、1000兆円を超える国債発行によって民間側に大量の通貨が供給されてきました。そして、法人税率を度重ねて引き下げをしてきました。その結果、多くが大企業の内部留保として滞留してしまったのです。これこそ、日本の問題なのです。

国債発行は通貨供給であり、税金は通貨回収という事実を先ず理解しなければなりません。また、国債の償還は税金で行うのでなく新たに借換債を発行して行っており、孫子の代の負担になどなっていないことも事実です。3年に亘るコロナ禍はこうした事実を私たちに教えてくれました。コロナ禍での税収の増額はそのことを証明しているのです。

死せる安倍、生ける岸田を走らす

2年前、安倍総理を最高顧問に、私が本部長に就く財政政策検討本部が党内に設置されました。安倍総理はアベノミクスでデフレ脱却を目指していました。もはやデフレではない状況を作ることはできましたが、必ずしも経済成長路線へはまだまだ十分に転換できませんでした。その原因の一つが二度に亘る消費増税であったことは否定できません。また、法人税の減税が内部留保を増やすだけで投資に繋がらなかったことも誤算でしょう。アベノミクスの光と影を総点検し、それを糧にすることが重要なのです。

正に岸田総理は、こうしたことを糧に防衛力増強や子育て支援、財政より経済を優先させるという安倍総理の思いを着実に実行しておられます。マスコミなどでは相変わらず岸田バッシングが続き支持率は低迷しておりますが、正に、『死せる安倍、生ける岸田を走らす』なのです。皆さまの引き続きのご理解とご支援をお願いいたします。

瓦の独り言

「六地蔵巡りで思うこと」

羅城門の瓦

8月22日から23日にかけては、800年つづく京都の伝統行事である「京の六地蔵めぐり」です。

瓦は1981(昭和56)年から、欠かさずお参りをしています。というのは、長男が8月23日の朝、お参りから帰ったら直ぐに生まれたからで、「これはお地蔵さんの利益の賜物」と家族中が、信仰心を深めた次第です。伏見の六地蔵を出発して、鳥羽地蔵、桂地蔵、常盤地蔵、鞍馬口地蔵、とめぐり、上がりが山科廻地蔵です。コロナ禍の4年間は夜間のお参りが中止されていましたが、22日の深夜にかけて車で回れば3時間もあれば十分なお参りができます。あがりの「お斎(おとき)」は山科のラーメン屋でしめていました。

何気なく、毎年お参りをしていましたが、2020年度の京都・観光文化検定試験(通称:京都検定)に六地蔵巡りの鳥羽地蔵に関する問題が出てきました。「西国街道に面している鳥羽地蔵の寺院名は・・・」浄禅寺が正解なのですが、瓦はちょっとひかかっていました。六地蔵巡りのシーズンになると、言い出したくなり、言わせてください。

西国街道は東寺口から羅城門を通って西方向へいく街道で、そこには浄禅寺(鳥羽地蔵)は面していないはず。鳥羽地蔵の前の道は「鳥羽街道(鳥羽の作道)」で羅城門を起点に、南下して淀方面に至る通商交通の重要な街道である、と教えられていました。そこで京都検定の事務局(京都商工会議所)に問い合わせたところ、「公式テキストブック」に西国街道と記載されている。「間違いない」との返答でした。さらに調べると、編集者は「京の六地蔵めぐり」の公式パンフレットに記載の通りの設問をしているとのこと。「それではパンフレットの訂正が必要ですね。」と食い下がりましたが、そうは簡単にいかないらしいです。歴史・文化の問題は諸説色々ありますが、訂正が簡単な時と、そうでない時があるようです。

「それ、ちがうのんと、ちゃいますやろか?」と、京都人的に質問するときは「実は、こうなんでっせ。」と腹のうちには答えがわかっているような・・・。

でも、政治の世界で我が国の舵取りを任せている「自由民主党」にあって、我らが京都から国会へお送りしている西田昌司参議院議員におかれましては、「是は是。非は非。」と十分な論理をもって対処していただいていると、大船に乗った気持ちでいるのは瓦一人だけではないはずです。

(暑さが厳しい折、瓦の表面は灼熱地獄ですが、裏面は平温です。どうぞ、お体をご自愛ください。)

統一地方選挙のご支援に感謝

4月9日に統一地方選挙の前半戦が実施されました。皆様方のご支援に心から感謝を申し上げます。しかし、自民党の公認候補は府会が30名の公認に対して28名、京都市会は24名の公認に対して19名の当選に留まり、自民党にとっては厳しい結果でありました。また、京都で大きな勢力を保っていた共産党は、府会・市会とも議席を減らしましたが、維新の会が大きく議席を伸ばしました。京都は、自共の対立が大きな枠組みでしたが、今後はそれが自民対維新に変わることになります。特に、来年の正月明けに行われる京都市長選挙では、維新は必ず候補者を立てると明言しています。これに、京都党や共産党などがどう関わるかが注目されます。

我が党としては、国と京都府と連携できる候補者を選定して、必勝態勢で取り組んで参りますので、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

維新の天下で大阪は貧困化

参議院財政金融委員会での鈴木大臣への質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます

参議院財政金融委員会での鈴木大臣への質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます

隣の大阪では、知事と市長の選挙が行われましたが、どちらも維新が圧勝しました。更に議会の選挙でも維新が圧勝し、引き続き大阪は維新の天下となりました。大阪では、維新が天下をとって10年以上になります。身を切る改革や大阪都構想が彼らの看板政策でしたが、その結果、大阪はどうなったのでしょうか。

そもそも、大阪都構想は2度にわたり住民投票をしましたが、いずれも否決されましたから実現していません。いずれにせよ、都構想は、大阪府と大阪市の二重行政を排除するということですから、要は身を切る改革同様で、大阪で使われている予算を削減するということです。大阪で使われる予算を増やせば、大阪の経済が活性化するというのなら理解できますが、それを減らせば経済は地盤沈下するはずです。事実、維新が大阪の天下を取った10年の間に大阪が貧困化していることは統計調査でも明らかになっています。

例えば、都道府県別世帯(2人以上勤労者世帯)月収では全国平均60万9千円のところ、大阪では54万8千円で全国40位です。また、一人当たり県民雇用者報酬の増加額(2011年-2019年)では、全国平均は+ 28万5千円ですが、大阪は+ 1万7千円しか伸びておらず全国46位です。また新型コロナによる重症者数死亡者数も人口あたり全国最多で、文字通り医療崩壊しています。このように、身を切る改革は、大阪府民市民の富を奪い、命を奪う結果となっているのです。

これだけ無惨な結果しか残していないにもかかわらず、なぜ大阪で維新が躍進することができたのか、私は不思議でなりません。

身を切る改革というパフォーマンス

身を切る改革は実際には全く意味のないものであったにも関わらず、大阪で支持されたのは、以前の大阪が市民の目からは、よっぽど豊満財政をしていたと見えていたからでしょう。事実、大阪市は京都市の左京区より小さな面積に280万人が暮らしていますから、財政は非常に潤沢で職員の給料も高く、いわゆる公務員天国の様なところもあったのでしょう。それに対する市民の不満があったことは事実でしょう。しかし、財政を切り詰めていくだけでは将来の発展はありません。それは前述の数字が示しています。

結局、大阪で維新が支持されたのは、デフレが続く中で、民間の景気がおもわしくない中、自らの報酬を引き下げるというパフォーマンスを見せることにより、公務員天国に対する市民の根深い批判を利用して市民の溜飲を下げたからでしょう。選挙のたびに身を切る改革と称して、自らの首を絞めることを平気で続けているのを支持する背景には、今は苦しいが、これを乗り越えれば楽になるはずだ、と言う期待と思い込みが大阪の市民にはある様です。まさに劇場型の政治に酔いしれている感があります。しかしながら、大阪では現実の経済が落ち込んでいるのですから、この事実が市民に伝われば早晩必ず支持は失われるでしょう。

近畿地方では生駒山からテレビの電波が流れるため、こうした維新の劇場型のパフォーマンスが関西一円に流されます。この結果、元々公務員の給与も高くなく公務員天国ではない他の地域でも、大阪で身を切る改革をするなら自分たちの街でもしようと、まるで流行に取り残されたという感覚を持つ人が出始めています。今回、京都などの大阪周辺地域で維新が勢力を伸ばしたのはそれが原因でしょう。

財政危機は存在しない!危機なのは経済だ!

BS11「報道ライブ インサイドOUT」に出演いたしました

BS11「報道ライブ インサイドOUT」に出演いたしました

維新の会が身を切る改革を叫ぶのは、国債残高が増えればそれを返済する孫子の世代の負担が増えると考えているからです。しかし、これは全くの事実誤認です。既に私の国会での質問に財務大臣が答えていますが、国債の償還は借換債の発行で行なっていますから、孫子の世代の負担が増えることはないのです。さらに、国債を発行して予算を執行すればその分民間の預貯金が増えることも財務大臣は認めています。国債発行は孫子の代に借金を残すのではなく、逆に財産を残すことになるのです。

また、国債の利息もその半分以上を日銀が保有していますから、利息の大半は日銀に支払われることになります。日銀に支払われた利息は日銀の経費を除き全て政府に納付されることに法律で定められています。従って、日銀の保有してる国債については、基本的に財政に何ら負担を与えていないのです。このことも財務大臣は認めているのです。つまり、財政の危機など全く存在しないのです。

問題はこの20年に渡り、日本だけが経済成長して来なかったことです。その原因は、バブル崩壊後、いわゆる貸し剥がしが行われたことです。平成9年ごろから1年間で150兆円に上る金額が銀行に回収されました。銀行からお金を借りることにより企業は資金を調達して投資をします。その額が年々増加することが経済を成長させるエンジンになるのです。その額が一挙に3分の1も無くなってしまったのですから、経済はとんでもない不況になりました。民間借入金は、その後20年以上に渡って増加していないのです。これが日本の失われた20年の原因なのです。

新しい資本主義が経済を救う

民間がお金を借りて投資をしないのは、貸し剥がしのトラウマが原因の一つですが、長引くデフレの影響も大きいです。民間が投資をしない結果不況が長引き、物価が持続的に低下するデフレに陥っていました。物価が持続的に上昇するインフレ時には、商品の単価が上昇し売り上げが増える事が期待できますから、企業は積極的に借金をして投資をします。しかし、物価が持続的に低下するデフレ局面では売り上げの減少を恐れて、借金をして投資をすることを控えます。これが失われた20年を作り出したのです。

民間が投資をしないなら、代わりに政府が国債発行をして積極的に投資をすべきなのです。しかし、現実は逆のことをしました。民間が身の丈に応じた経営をしようとしているのに政府が借金を増やしてどうするのかという暴論が罷り通ったのです。正に身を切る改革を自民党も民主党も率先して行なって来たのです。

しかし、コロナ禍に陥ったことで緊縮財政は変更を余儀なくされます。先ずは、人の命を守ることや経済を破綻から救うことが優先されました。その結果、この3年間で100兆円にのぼる補正予算を執行することになりました。お陰でコロナも終息に向かい、コロナ融資で倒産も抑えられ、逆に税収は増えました。これは政府の財政出動が民間の預貯金を増やしたからです。

今までの、規制緩和をして民間の経済を成長させるといういわゆる新自由主義の経済政策から、政府が積極的に財政出動をすることにより民間経済に資金を投入して需要を拡大する脱新自由主義に方向転換をしているのです。岸田内閣の新しい資本主義とは正に脱新自由主義のことで、緊縮財政から積極財政への転換を意味しているのです。

維新の会は財務真理教か

にも関わらず、身を切る改革を維新の会は主張しています。確かに、地方自治体の公債は国債と違い、日銀の引き受けの対象にはなってません。しかし、この問題は、政府が国債発行を増やして地方交付税を増大すれば、地方は公債を発行する必要がなくなりますから、財政の破綻もおこらないのです。従って、積極財政を行う岸田内閣では地方の財政破綻などあり得ないのです。京都市なども一時財政の危機が心配されましたが、岸田内閣の積極財政のお陰でその危機は既に乗り越えています。

ところが、今回の統一地方選挙では、財政の危機を煽り身を切る改革を主張する維新の会や京都党が勢力を伸長しました。彼らの政策が根本的に間違っているということは、もうお分かりでしょう。岸田内閣の下では積極財政でコロナ禍を乗り越え、これから経済成長を目指そうとしているのに、身を切る改革という路線を京都が選択してしまえば、京都も大阪と同様にデフレに真っ逆さまです。

先日、月刊文藝春秋に、伝説の大物元大蔵事務次官の齋藤次郎氏が、安倍元総理の回顧録に対する反論を寄稿していました。内容は例の矢野元次官と同じくばら撒き財政の批判です。

この人は先輩から絶対に赤字国債を出すな、財政法を守れ、さもないと戦後のインフレのような事態になると厳しく指導されてきたということを力説していました。しかし、戦後のインフレの原因は空襲により工場が破壊された上、600万人以上の外地からの復員に代表される様に、需要の急激な拡大と供給力の低下によるものです。ましてや財政法を守れとは、GHQが日本の財政の自由度を縛るための典型的な占領政策だという事実も理解されていません。そもそも齋藤氏の意見が正しければ日本はとっくにハイパーインフレになっていなければなりません。正に、上司の意見だけに忠実に従ってきただけで現実を全く見ていないのです。そして、こうした財務真理教と言うべき論法に悪ノリしているのが維新の会の政策です。

来年の京都市長選挙が天王山

統一地方選挙の必勝にむけて自民党京都府連総決起大会を開催いたしました

統一地方選挙の必勝にむけて自民党京都府連総決起大会を開催いたしました

来年の正月明けには、京都市長選挙が予定されています。積極財政で経済の回復を目指す岸田政権と西脇京都府知事としっかり連携出来る候補者選定を致します。断じて大阪の二の舞いを踏む事などあってはなりません。皆様に賢明なご判断をお願い致します。

樋のひと雫

-アンデス残照-

羅生門の樋

家の前を候補者の名前を連呼しながら、街宣車が走っています。日本のいつもながらの地方選挙です。地方選になれば思い出すことがあります。ボリビアにも地方選挙はありますが、大統領選とは異なり、もう少し静かです。「誰が立候補しその主張は?」等は、よそ者には余り聞こえません。

20数年前に教育基本調査でボリビアに行った際に、コチャバンバで一人の女性官僚に出会いました。訳せば「県教育事務所長」という肩書ですが、権限では日本の府県教育長より上です。人事、行政権、学習内容等全ての権限を握ります。表敬を兼ね調査地域や内容の説明と調査の便宜を要請するために、昼に所長室を訪れました。多くの事務所長は部下に詳細を検討させ、表敬だけを受けるのが常です。しかし、彼女は自国の発展や当時進行していた教育制度や教育内容の改革に、調査がどのように資するかを聞いてきました。15分で終わる「表敬」が、「ボ国社会の成長と教育改革の進展」についての話に及び、秘書に午後の予定を全てキャンセルさせ、私達は熱心に討議を続けました。ボリビア官僚の中にも「侍が居る」と思わせた出会いであり、私を永くボリビアにのめり込ませた契機ともなりました。

その後、途中退学を防ぐための義務教育の統合、学習内容の改定と新教科書の全国配布、先住民言語との二言語教育、大衆参加法による学校の門戸開放などが暫時進んで行きましたが、国内に政治的内紛が起こりました。大統領官邸前の広場で軍と警察の銃撃戦が起こり、それが契機となり大統領は亡命、暫定大統領が立ちますが、政治は一挙に混乱の季節を迎えました。この中で、彼女はその職を去っていきました。時の流れにifは有りませんが、当時の政権がもう少し安定していたら、次期の教育大臣や副大統領の芽もあったと思います。彼女が職を辞してから1年後に、コチャを訪れた際に電話があり、久しぶりに会いました。その時、彼女はコチャバンバ第二の都市、サカバ市議会副議長をしていました。元気溌剌な姿に勇気づけられましたが、「ああ、ボリビアは惜しい人物を失くした」という思いは消えませんでした。別れた後に、寂寥感だけが残ったのを今でも思い出します。

政府の赤字は民間の貯蓄の増加

参議院本会議での岸田総理への代表質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます。

参議院本会議での岸田総理への代表質問はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます。

この3年間、コロナの感染対策と経済の下支えのために、莫大な予算が組まれてきました。通常の1年間の予算の倍額が使われたと言っていいでしょう。そして、その財源は国債の発行に依存しています。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻や北朝鮮の度重なるミサイル発射や中国の海洋進出など、わが国は戦後最大の安全保障上の危機を迎えています。今まで防衛費はGDPの1%以内が基準となっていましたが、来年度以降はこれをNATO諸国並みの2%に倍増すべきだという議論が進んでいます。

こうした事態を受け前財務事務次官などは、「このままでは財政破綻する」と喧伝していましたが、ハイパーインフレの発生も、金利の暴騰も、その兆候すらありません。日米金利差の拡大により一時は円安に大きく振れましたが、今は比較的落ち着いています。これは如何ともし難い事実です。

そもそも国債発行は、予算執行を通じて、民間側の預金残高を増やします。これは理屈ではなく、事実としてそうなっています。このことを岸田総理も私の代表質問で認められています。

国債発行は事実上政府による通貨発行ですから、予算を執行すればそれが民間側に供給されるのは当然の理屈なのです。通貨発行権は、中央銀行である日銀が持っていると教わっています。確かに、日銀は民間銀行から国債を買い取ることにより、民間銀行に通貨を供給していますが、銀行にいくら通貨を供給しても、民間企業が借り入れを増やさなければ民間企業にはお金は供給されないのです。

この10年、日銀は国債を買い取ることにより銀行に通貨を供給してきましたが、民間の借入金残高が増えなかったため、民間企業への通貨供給は増えなかったのです。これはアベノミクスの誤算です。しかし、コロナ禍による財政出動の大幅な増加により民間部門にお金が供給されました。特にこの3年間、コロナ禍にもかかわらず毎年税収が増加したのは、国債発行による財政出動の大幅な増加が通貨発行の増加となり、民間企業の利益を増加させたためです。

国債の償還資金は税ではない

これは財務大臣も認めたことですが、そもそも国債の償還は税金ではなく、新たな国債を発行して得たお金で借り換えています。このことも如何ともし難い事実です。国債発行による財政出動が民間への通貨供給なのですから、税金の徴収は発行した通貨の回収です。この回収した通貨を再び財政出動すれば、民間にまた通貨が供給されますから、徴税による通貨回収をしても民間の通貨量は変わりません。しかし、徴税により回収した通貨を財政出動せず国債の償還に充てて国債残高を減らせば、その分民間に供給された通貨量は減ることになります。

つまり、国債発行による財政出動は通貨供給であり、税金の徴収は通貨回収なのですから、その回収した税金を財政出動すれば、回収した通貨が再び民間に戻り、民間の通貨量は変わりません。しかし、その回収した税金で国債残高を減らせば、民間の通貨量はその分減ると言うことです。

税金は財源ではなく通貨の供給量を調節する道具

つまり、税金は予算の財源というよりも民間の通貨量を調整する道具なのです。予算の財源は国債発行をすればいくらでも出来るのです。しかし、税金がなければ、通貨供給量が増えるばかりで回収ができませんから、経済は一方的にインフレになります。また、税金がなければ、供給した通貨が一箇所に集中し格差や社会の分断が生じます。したがって、財源は国債発行でできるから税金をなくせという事は有り得ないのです。大事な事は、税金と国債発行のバランスです。実体経済の状況を踏まえ、そのバランスを図ることが大切なのです。

税金は財源では無いから、国債発行でいくら財政出動しても良いというのも間違いですが、税収の範囲内でしか予算を執行をしてはならないというプライマリーバランス黒字化論もまた大間違いなのです。大切なことは、その国の経済の状況がどうなっているかなのです。

日銀保有国債の償還や利払いの国庫への影響

門川京都市長から「令和5年度の国の施策・予算に対する緊急要望」をうけました

門川京都市長から「令和5年度の国の施策・予算に対する緊急要望」をうけました

また、国債の利払い費は政府の負担ですが、現在、国債残高の半分近くは日本銀行が保有していますから、利払い費の半分は日銀に支払われることになります。日銀法により、経費を差し引いた残りは国庫に納入することになっています。このことから、少なくとも日銀が保有する国債については、国債の償還も利払いも事実上、国庫に影響を与えていないということになります。

黒田総裁は、物価上昇が継続的に2%になるまで国債を買い続けることを政府と政策協定しています。この方針が継続される限り、日銀の保有国債は増え続けることになりますが、国債の償還や利払いが財政に影響を与えることはありません。

プライマリーバランス黒字化目標がデフレの根本原因

以上のことを踏まえると、国債の残高が増えてもその償還や利払いで国家が破綻するということは到底考えられないということになります。それよりも、問題であるのは、国債の増加によって政府の負債は増え、片や民間の貯蓄が増えても、この民間側に回ったお金が使われていないことです。経済を活性化させるには、国が財政出動をして予算を膨らませることで、民間にお金を回すことも必要ですが、民間にはそのお金を使ってもらわなければなりません。そのためにはデフレ状況、先行き不安状況を払拭して、お金を投資できる環境をつくることが大切です。

そのために重要なことの一つは、日本の長期の投資計画を国が示すことです。残念ながら、この国の長期計画はバブル崩壊後、財政再建を理由に廃止されました。新幹線や高速道路などのインフラ整備の長期計画が示されて、これを10年で完成させるという事業が実行されるとなると、間違いなく民間投資は政府の計画に沿って拡大されることとなります。政府が予算措置した以上に、民間がお金を使い、経済の好循環、そして経済成長へと向かい出します。

問題は、国が長期の投資計画を示せなくなったのは何故かということです。本来、インフラ整備は財政法で認められている建設国債の発行で出来るはずです。しかし、プライマリーバランスの黒字化が閣議決定されて以降、赤字国債だけではなく、建設国債も抑制されてしまい、結果的に長期の投資計画が示されなくなり、デフレから脱却できない状況に陥りました。

私は亡くなった安倍元総理と一緒に、自民党に財政政策検討本部を作って様々な議論をしてきました。その結論は、プライマリーバランス(PB)の黒字化目標が日本の経済を縛っていった根本的な問題であったということです。安倍元総理がご存命ならば、必ず、PB黒字化目標の撤廃を岸田総理に要求していたはずです。安倍元総理の意志を継ぐためにもPB黒字化目標は撤廃させねばなりません。

民間企業の負債が20年以上増加していないのは日本だけ

山陰近畿自動車道早期実現促進大会にて「早期全線開通」に向けた要望をうけました

山陰近畿自動車道早期実現促進大会にて「早期全線開通」に向けた要望をうけました

財務省は国債残高がGDPの2倍もあるのは日本だけであり、財政再建の必要性を訴えています。しかし、国債発行は民間部門への通貨供給であり、国債の償還や利払で財政が破綻することが無いということも事実です。問題は国債残高が他の国より多いということではなく、民間企業の負債がこの20数年全く増えていないことです。

本来、民間企業は投資をして事業を拡大するものです。ところが日本では、バブル崩壊後の不良債権処理を強行して以来、もう二度と銀行からお金を借りて投資するのは懲り懲りだというのが民間企業の本音です。さらに、この間、国際的な法人税の引き下げ合戦が繰り広げられました。その結果、住民税も合わせた法人の実効税率は、かつては5割を超えていたものが3割を切っています。

実効税率が5割を超えていた頃は、利益の半分も税金を払うぐらいなら、投資を前倒しして特別償却を増やすとか、決算ボーナスを従業員に支払うとか、そうした節税が結果的に消費や投資を増やすことになりました。しかし、実効税率が3割以下になるとそういう動機が経営者にはなくなっているのが現実です。こうしたことにより、日本の企業は内部留保が増え続き、負債より貯蓄が多い状態が続いています。本来、経済を牽引するはずの民間企業が投資をせずに、利益を溜め込み続けていることが異常なのです。

消費税をEUの付加価値税の様に第二法人税にすべし

実は、EUの付加価値税(VAT)は第二法人税になっています。企業の売上から仕入れを引いた粗利に税率を掛けた額を税として納めるという点では、日本の消費税と基本的には同じ仕組みです。違うのは、その額を消費者に転嫁することを義務付けていないことです。その結果、VATは日本の消費税と違い、企業の利益から納める第二法人税になっているのです。

日本では法人の7割が赤字法人で法人税を納めていません。しかし、法律によって法人格を認められ経済活動を認められている以上、VATをモデルにして赤字法人でも一定の負担をしてもらうべきというのが、元々消費税の立法目的であったのです。ところが、成立の過程での様々な議論の結果、レジでの外税方式が主流になり、また転嫁が義務付けられたためVATとは似て非なるものになっているのです。

一方で、EU のVATは第二法人税になり、法人税の引き下げをしても事実上の実効税率は5割を超える水準を維持しているのです。このため、日本の様に企業の内部利益が異常に増加することも有りませんし、民間企業の負債も増え投資も進んでいます。また、VATの税率を上げても、直ちに物価が上がり経済の足を引っ張るということも有りません。消費税もVATの様に第二法人税にすべきなのです。

瓦の独り言

「おせち料理」

羅城門の瓦

「コロナ禍で中くらいなりおらが春」

みなさん。新春あけましておめでとうございます。おせち料理を前に、一献傾けられる幸せを皆様方と共有したいと思っている瓦です。さて、おせち料理といえばデパートの見栄えのよい重箱入りがもてはやされており、各市町村のふるさと納税の返礼品にも「おせちのお重」が入っているとか。

おせち料理は歳神様をお祝するもので、かつて(?)は各家庭で年末に作られていたものです。中でも「祝い肴三種」はかかせないものですが、関東と関西、さらには京都では肴三種が少し異なっているようです。(諸説いろいろありますが)

関東:黒豆、数の子、ごまめ(田作り)

関西:黒豆、数の子、たたきごぼう

京都: 数の子、たたきごぼう、ごまめ

どれが正しいといった論議は抜きにして、それぞれに由諸があります。

【数の子】:卵の数が多く、ニシンは「二 親」に通じ、五穀豊穣と子孫繁栄を願ったもの。

【たたきごぼう】:豊作と息災を願い、ごぼうは地中に深く根を張ること運が向いてくる。

【ごまめ】:カタクチイワシを田の肥料としていため「田作り」ともいわれ、五穀豊穣を願った。

などがあり、元旦の朝には瓦の自宅ではこれら肴の由来を家族でわいわい言いながら確認して食べています。一つ一つの料理は火を通したり、燻製にしたり、あるいは酢漬にしたり、味を濃くして日持ちする料理が多いのです。これは歳神様を迎えてともに食事を行う正月の火を極力捉えて、また、家事から女性を三が日は解放するためといった目的もあったとか。

おせち料理の味付けは各家庭で微妙に異なっていますが、祖母から娘へ、そして孫へと繋いでいくもので、そこにはデパートの見栄えする「お重」が入ってくる余地はなかったはずです。核家族になっても年末には親元のおせちをお重に詰めてもらい元旦を迎えたものです。

古臭いと言われようが正月三が日は歳神様と食事をしている意識をもって、日本の、いや京都の正しいお正月のおせちの伝統を引き継いでいきたいと瓦は思っております。

この伝統を引き継ぐことは、「伝えよう。美しい精神と自然」をキャッチフレーズにしておられる西田昌司参議院議員も同じ思いではないか、と思っているのは瓦一人だけではないと思っています。

どうか2023年・卯年も瓦の独り言をよろしくお願いいたします。

国葬をめぐる国民の分断

9月27日、安倍元総理の国葬が日本武道館で行われました。野党や一部のマスコミは、国民の半数以上が反対していると騒ぎたてましたが、現実はその逆です。安倍元総理に献花をしたいという二万人を超える一般の方々が炎天下の中、5時間以上も並んでおられる姿を見て、これが多くの国民の素直な気持ちなんだと私は確信致しました。

反対を叫ぶデモも一部にあったそうです。かつて、平和安全法制を巡って国会周辺でデモが有りました。マスコミは一般の市民が反対していると報じましたが、その実は、左翼活動家が中心となったものでした。今回の国葬反対騒動もこの時と同じ構造です。国民が国葬によって分断されたと報じていますが、事実はその逆で、マスコミが国民が分断された様に報じているに過ぎないのです。

テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」での玉川氏の発言

YouTube西田昌司チャンネルで約40万回再生されています

YouTube西田昌司チャンネルで約40万回再生されています

その典型的な例が、テレビ朝日の玉川氏の発言でしょう。報道によると、この番組のコメンテーターを務める玉川徹氏が9月28日の番組で、菅義偉前総理が安倍晋三元総理の国葬で読んだ弔辞について「これこそが国葬の政治的意図」と発言をした上に「当然これ、電通が入ってますからね」と、大手広告代理店の名前を出し批判したそうです。

私も国葬に参列していましたが、菅前総理の弔辞は、実に心の籠ったもので、私も胸が熱くなりました。昭恵夫人も思わずハンカチで目頭を何度も押さえられていました。葬儀の場で拍手はご法度ですが、菅前総理の弔辞が終わった後、一斉に万雷の拍手が鳴り響いたのです。それほど感動的な弔辞だったのです。

玉川氏はそれを“電通の演出”と全く事実確認もしないままコメントした上で、「僕は演出側の人間でディレクターをやってきた。そういうふうに作りますよ」とも発言したそうです。翌日の番組で玉川氏は「事実ではありませんでした」と謝罪したそうですが、謝罪で済む話ではありません。

私はこうした経緯を知り、直ちに私のYouTube西田昌司チャンネルで、この問題の本質を掘り下げて説明しています。詳しくはぜひこちらをご覧ください。

放送法違反の疑い

電波は放送法によって放送局に割り当てられていますが、その理由は公共財である電波を公益のために使用させるのが目的です。そのため放送局が電波を使って放映する番組には真実は勿論の事、公正公平が求められるのです。

ところが、全く事実に反する事を平気で発言した上に、制作者が恣意的に番組作りをしているということを半ば公然と認めるような発言をしているのです。玉川氏は元々ディレクターで番組作りの専門家を自認しています。そもそも、報道の記者の経験も無い者に、コメンテーターをさせていること自体、テレビ局として大問題です。公の電波を扱う放送局としての見識が問われます。

ところが、玉川氏どころかテレ朝の社長ですら事の本質が分かっていません。テレ朝の篠原社長は、定例会見で玉川氏のフェイク発言を謝罪し「玉川氏を謹慎10日に、またその上司をけん責処分にした」と発言しました。事実で無い事を報道したことに対する処分は当然ですが、問題はそもそもテレ朝の番組作りの姿勢にあったのです。

テレビ局が、視聴者の歓心を得るために様々な演出を凝らしていることはよく知られた事実です。確かに、娯楽番組ならそういうこともある程度許されるでしょう。しかし、報道番組では過剰な演出は、偏向報道に繋がるためご法度のはずです。ところが、テレ朝にはその認識が完全に欠如しているのです。そして、このモーニングショーは報道番組ではなく情報番組という触れ込みをすることにより、過剰な演出も許されるという姿勢で番組作りをしてきたのです。しかし、これが詭弁でしかないことは言うまでもありません。

玉川氏は、かつて、キャスターの羽鳥氏を善玉に自分を悪玉にする事で番組にメリハリをつけてきたという趣旨の発言をしていました。報道記者の経験もない者をコメンテーターにさせるのは正にこうしたテレ朝の姿勢の表れです。真実や公平公正より視聴率を重視するテレ朝の姿勢がフェイクニュースを生み出したのです。こうした姿勢は放送法に抵触する可能性がある事をテレ朝は自戒しなければなりません。

国民を分断させるマスコミの過剰な批判主義

安倍晋三 元総理の国葬儀が9月27日に執り行われました

安倍晋三 元総理の国葬儀が9月27日に執り行われました

こうした姿勢は、視聴率や販売部数によって会社の業績が左右する商業マスコミには常に付き纏う問題です。しかし、それ以上にマスコミの世の中に対する過剰な批判主義にこそ問題の本質があるのです。日本人は、長い年月にわたり島国の中で米作りをしながら生活してきました。また、大陸の様に異民族の侵略を受けて国が滅ぼされたこともありません。これは世界的にも非常に珍しいことです。そのお陰で民族間の対立がなく、お互いが協力し合うことを伝統としてきました。皇室を頂点に日本全体がまるで一つの家族の様に助け合うことを大切にしてきたのです。これが本来の日本の伝統精神でしょう。

ところが、こうした日本人の伝統精神が伝承し難い環境が戦後は作られたのです。一つは核家族化により伝統的な家族主義が崩壊した事です。もう一つは、批判主義こそ民主主義の原点とするフランクフルト学派の影響を受けた学者やマスコミの台頭です。家族主義という日本人の本来の感性では、対立ではなく、「お互い様」が共通の価値観であり、国民が分断されることはありませんでした。しかし、過剰な批判主義が幅を利かすと、「お互い様」より不平不満を追求する事が正義になってしまいます。批判主義は一見正しそうに思えますが、現実は世の中に要らぬ分断をもたらすだけなのです。何故なら、この考え方は世の中を分断し、不安定化させ、最後は革命に導くための思想と表裏一体の関係にあるからなのです。

フランクフルト学派とは

私は、西部邁先生のお陰で憲法や東京裁判史観を始めとする戦後レジームの間違いに気付かされました。先生と出逢い、全身が雷に撃たれた様な衝撃を受けました。それと同じことが、美術史の権威で東北大学名誉教授の田中英道先生の著書と出逢って起きたのです。先生はその著書の中で、西洋の近代主義の源流にあるフランクフルト学派の問題点を鋭く批判されています。私はフランクフルト学派という言葉を初めて知りましたが、これを理解することにより、目から鱗が落ちる様に、戦後の日本の問題の本質を改めて知る事ができました。

フランクフルト学派は、共産主義思想の源流とも言えるもので、人間は個人として独立した存在であるべきという思想を説くものです。しかし、現実は人間は個としては存在していません。誰にも必ず両親がおり、またその両親がいます。生まれ落ちてもひとりでは存在できず、両親を始めとする家族や家庭があって人間として生きる事ができるのです。そうした家庭や社会との延長線上に国家があります。そしてこのお陰で他民族から侵略されることなく生活を営むことができるのです。

ところが、国家を失ったユダヤ人にとってはこの喩えが当てはまらないのです。ローマに祖国イスラエルを滅ぼされたユダヤ人は、以来2500年以上にわたり流浪の民になり世界中に離散しました。ヨーロッパ各地にも多くのユダヤ人がいます。彼らは、各地の同胞のネットワークを通じて金融業や商業において成功していきます。ところが、異教徒である彼らには自由に住む土地が与えられず、ゲットーという限られた地域に封じ込まれていました。

そうした彼らの置かれた環境の中で、ドイツのフランクフルト大学のユダヤ人学者を中心として生まれたのがフランクフルト学派と言う思想です。社会や権威を否定する批判主義がその特徴です。自分たちを縛る国家や民族意識を否定し、むしろ人間をこうした集団から解放すべきだと考えるのです。国家からの解放、これは今日のグローバリズムに通じます。そして家庭からの解放、これは個人主義を生み出します。性別からの解放、これはLGBT思想につながります。そしてこの延長線上に社会主義や共産主義が生み出されるのです。家庭や地域社会など人間の精神的なつながりを否定して、単に物だけに注目しその所有から解放するのが唯物論で共産主義の本質です。

リベラル思想は共産主義と同根

京都舞鶴港国際物流ターミナル整備事業竣工式典に出席いたしました

京都舞鶴港国際物流ターミナル整備事業竣工式典に出席いたしました

しかし、ソビエトの崩壊以来、共産主義を正しいと思う人は世界中に殆どいないでしょう。しかし、その同じ思想の延長線上にあるグローバリズムや個人主義やLGBT思想等は今日でも衰退することなく、むしろ勢いを増しています。これらの思想を叫ぶ人たちは、共産主義者ではなくリベラルと呼ばれます。リベラルとは本来、自由主義者のことです。共産主義とは全く相反する思想のように思われますが、実は表裏一体なのです。それは自由と言う言葉が何かから解放すると言う意味で使われているという事を知れば分かります。つまり、人間を何者にも縛られないものに解放すると言うのがリベラルの正体なのです。これは完全な伝統破壊の発想です。そもそも国家にも家族にも性別にも束縛されない人間などどこにも存在しないし、存在できないのです。この有りもしない、出来もしないことを求めて行動すると、その後に辿り着くのは社会からの疎外感だけです。自分たちは正しいことを追求し要求しているのに、それが受け入れられないのは社会が悪い、だから、この社会を壊すという革命思想に辿り着くのです。

しかし、それが人類に戦争や貧困、対立と憎悪だけをもたらしたというのが20世紀の結論であったはずです。多くの人は共産主義とリベラルとが実は表裏一体である事に全く気付いていません。私も田中英道先生のお陰で始めて気付きました。テレ朝などのマスコミも間違いなくリベラル思想に影響を受けています。しかし、この思想は社会の対立を煽るだけのものなのです。この事実を国民に知らしめるのが、これからの私の使命です。

樋のひと雫

-アンデス残照-

羅生門の樋

山の木々が晩秋の装いを見せる頃、ボリビアのコチャバンバでは街路樹のハカランダが紫色の花を咲かせます。コロン公園の近くのカフェのテラスから道行く人とこの花を見るのが慰めでした。コチャの友人に「日本は肌寒くなってきた。コチャの気候は凌ぎ易くなるな。」とSKYPEしたら、「ハカランダの落ち葉と塵が風に舞い、最悪だ」と返って来ました。想い出と現実、人の感じ方は様々だと思いました。

日本では安倍元首相の国葬が、賛成と反対の議論の中で執り行われました。もう少し論議を尽くせば‥という気持ちと、いくら論議をしても平行線だろうな‥という気持ちが相まって、TVの中継を見ていても何か落ち着かない感じがしたものでした。「招待状が来たが、私は行きません!」とネットで騒いでいた議員が居ましたが、人の死を葬くるのに、そこまではしゃぐかという気もします。生前にはいくら意見や政治信条の違いがあったにせよ、「人の葬送に対しては、心静かに敬意を表すぐらいの度量を持てよ。」と思います。

10月末にスクレで行う研究会の準備で、数人のコチャの友人と話し合う機会がありました。その際に、日本の首相が銃撃されたという話題が出たので、「ボリビアでも国葬(funeral del estado)は以前に在ったけ。」と聞きました。返事は一応に「Qué?(何それ)」でした。聞き方が辞書的だったと思い、「いや、国の功労者が死んだ際に云々」という説明をしていても、「No、 hay.No se!(無い。知らない)」でした。そう云えば、ここ暫らく大統領で任期満了した人が居たっけ。絶大な人気を誇った先住民出身の大統領もメキシコに亡命したし、その前の前は米国に亡命したし。辛うじて選挙内閣の暫定大統領だけが国に留まってる状況です。かっては、怒った民衆の手によって、現職大統領が官邸の前の公園の街灯に吊るされた歴史もあります。初めてボリビアを訪れた時に、ムリーリョ公園のベンチで「ああ、まさに、この場所で」と見上げていました。

政治姿勢や方法論、その成果に様々な異論があることは分かります。しかし、世界から見れば国葬が行われる国は、人々が安寧に暮らしている証左でもあると思うのです。

安倍元総理への応援要請

自民党京都府連政経懇話会にお越しいただいた際の安倍晋三元総理(令和4年6月4日)

自民党京都府連政経懇話会にお越しいただいた際の安倍晋三元総理(令和4年6月4日)

7月8日は、午後12時半、四条河原町に、吉井あきら候補の応援に安倍元総理が駆けつけて頂くことになっていました。その週の月曜に出た各紙の世論調査では、吉井候補始め有力三者の支持率がほぼ拮抗しており、中には吉井候補が三番手になっている地域もあると報じられました。このままでは議席を失う可能性もあり、私は強い危機感を感じました。しかし、多くの人にその認識が有りません。私は携帯電話の電話帳に記載されている多勢の人に電話を架け実情を話し支援拡大の要請をしましたが、最初は誰もが吉井候補は大丈夫でしょうと言われます。事実を説明して漸く支援拡大に応じて頂きましたが、私は今回の選挙の厳しさを痛感していました。

すぐさま緊急選対会議を招集して、私と同じ様に携帯電話で知り合いに支援要請をすることを徹底することを伝えると同時に、安倍元総理へ電話をし、京都への来援をお願いしたのです。安倍元総理には既に他の候補の応援日程が入っていましたが、変更して来て頂くことになったのです。ところが、京都に応援に来る途中の奈良であの惨事が発生したのです。四条河原町で来援の準備中に「安倍さんが撃たれた」との一報が入りましたが、とても信じられず、「何故、安倍晋三が撃たれなければならないのか!」と私は叫びました。

その時はまだ詳細は分かりませんでしたが、京都に来られないことは確実です。そのため、街頭遊説を中止すべきではないかという意見も出ましたが、私は予定通り行うと決断しました。それは、新聞で大々的に安倍元総理の来援を広告しており、この事態を先ず市民に報告することが必要だと思ったからです。また、その後の選挙活動も自粛すべきとの意見もありましたが、それも退けました。

もし、安倍元総理と相談すれば「私のことで選挙活動止めてどうするのか。ウクライナ問題やコロナ対策など、現下の国難を乗り越えるには、選挙で勝利し政権基盤を安定させるしかない。選挙活動を止めるな!」と必ず言われると私は確信していたからです。

その後、安倍元総理の死亡が報じられました。私は「これは弔い合戦だ。勝利の報告を安倍先生の御霊に報告させて頂きたい!」このことを演説会で一心に訴えてきました。お陰様で、無事に二之湯先生の議席を吉井さんに引き継ぐことができました。皆様のご支援に心より感謝致します。しかし、一方で安倍晋三という政治家を失ったことは誠に残念であり無念です。悔しさと憤り、そして喪失感で一杯です。

京都で維新の進出を止めた意義

今回の参院選挙がいつにない激戦になった背景には、維新の会が候補者を立てたことにあります。維新は京都を最最最重要区として、連日大阪から知事や市長が公務そっちのけで来援し、「大阪の改革を京都でも」と訴えていました。大阪の改革とは身を切る改革のことです。しかしその結果、大阪では保健所や医療機関の職員が大幅に削減され、コロナ禍による死亡者数が人口当たりで日本最悪の結果になっているのです。

この事実をマスコミはまともに報道していません。それどころか、連日、吉村知事や松井市長のパフォーマンスばかりを報じて来ました。それが近畿地方全体に放送されるのです。関西系のテレビ局のワイドショーなどは完全に維新に電波ジャックされた様なものです。

更に、今回は国民民主の京都の衆院議員が維新の候補を全面的に応援しました。大阪の改革がコロナ対策で大失敗していることを、この方はなんと考えているのでしょう。こういう勢力が京都で増えれば、京都でも大阪の改革が押し付けられるでしょう。その結果、コロナのような感染症が出る度に、大阪の様に命を落とす人が増えることが危惧されます。

今回は、何とか維新の進出を押さえ込むことができましたが、来年の統一地方選挙や再来年の市長選挙でも、必ず彼らは候補者を立てるでしょう。京都を守るために、彼らの進出を絶対に抑えなければなりません。

安倍元総理の遺志

岸田総理に財政政策検討本部からの「提言」を直接お渡しする

岸田総理に財政政策検討本部からの「提言」を直接お渡しする

安倍元総理は、平成18年の第一次安倍内閣誕生以来、「戦後レジームからの脱却」をスローガンに掲げておられました。実際、憲法や東京裁判史観のように占領中GHQによって作られた法律や制度、歴史観が未だに日本を縛り続けています。その結果、本来の日本人としての価値観や伝統や文化が損なわれています。日本が真の独立国になるためにはこうした占領政策の縛りを取り払わねばならないと考えておられたのです。

占領中に日本国憲法が作られましたが、その前文では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と誓い、9条では「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と書かれています。今や憲法はGHQが作成したという事実は国民に知られる様になりましたが、占領初期においては自分で自分の国を守ることすらGHQは否定していたのです。このため、自分で自分の国を守るという独立国として当たり前のことが戦後の日本ではタブーになっています。

また、先の大戦についても、大東亜戦争という当時の政府の正式な呼称が占領中にGHQに否定され、太平洋戦争と呼ぶことになりました。さらに、東京裁判により日本が一方的にアジア太平洋に侵略したと一方的に非難され、それに関わった人間は戦争犯罪人として処罰されました。この東京裁判の処分を受け入れることにより、日本の占領が解かれたのですが、その後様々な公文書がアメリカから発表され、東京裁判史観は事実ではないことが判明しています。それにもかかわらず、日本では未だに東京裁判史観が正式な歴史として扱われているのです。逆に事実に基づく歴史を語れば、それは歴史修正主義者として非難される始末です。

安倍元総理はこうした事態を深刻に受け止め、戦後の日本を縛り付ける占領政策を一掃することを目指して「戦後レジームからの脱却」と訴えておられたのでした。私も府議会議員の時代から同じ問題意識を持って訴えてきましたが、国会議員でこれほど明確に訴えられた方は安倍元総理が最初だったと思います。

財政法も戦後レジームそのもの

財政政策検討本部で最高顧問を務めていただいた安倍元総理

財政政策検討本部で最高顧問を務めていただいた安倍元総理

昨年、岸田内閣が誕生し、私は引き続き政調会長代理を拝命しました。自民党総裁選の決戦投票に残った岸田総裁と高市政調会長は、共に財政出動の必要性を訴えておられました。そこで私は、従来の財政再建推進本部を財政政策検討本部に衣替えすることを高市政調会長に進言したのです。その進言が認められた結果、私が本部長に任命されたのです。そこで私はかねてから積極財政を唱えられていた安倍元総理に最高顧問の就任をお願いしたのです。

この検討本部では、財政健全派の意見と積極派の意見の両論を対比させ、その根拠となる事実について検討してきました。これにより明らかになったのが、そもそも財政健全化を主張する方々の論拠が財政法の「歳出は税収の範囲内ですべき」という趣旨の規定にあるということです。財政法にこう書いてある以上、国債発行は慎まなければならないというわけです。

しかし、これは昭和22年という占領初期に作られたもので、その目的は防衛費などに国の予算を自由に使わせないための規定です。憲法9条を財政面で担保するためだったことが今や明らかになっています。つまり、財政法も憲法と同じく、日本の自立を阻むための占領政策の一環として作られたということなのです。安倍元総理や私たちは、財政政策検討本部での様々な議論の中で、財政法も戦後レジームであったことに気づいたのです。

「自分で自分の国を守る」「コロナ禍ようなパンデミックは全力で抑える」「経済的に危機になれば、その人を救う」など、国民生活と社会の秩序を守るためには、ありとあらゆる政策を駆使しなければなりません。それは言い換えれば経世済民であり、国家の使命です。経世済民のための予算を税収の範囲内で抑えなければならないというのでは、まさに国家としての使命を放棄していることになります。財政法に従うべきだということに拘っていれば、国家の使命を果たせないのです。このことに、安倍元総理始め財政政策検討本部の多くの議員は気が付いたのです。そこで、参議院選挙後、自民党が勝利して政権を安定させることができれば、この事実を党内で徹底的に議論して、財政健全化が全く意味のないものであることを国民に知らしめるために安倍元総理と相談していたのです。

その矢先に安倍元総理が凶弾に斃れました。この損失は計り知れませんが、残された我々が安倍元総理の遺志を継いでいかなければなりません。

身を切る改革は戦後レジームに縛られている

維新の会は、憲法改正に積極的な発言を繰り返していますから、自民党よりも保守的な政党だと思っておられる方が多い様です。しかし、彼らが看板政策としている身を切る改革は、経世済民という国家の使命より財政健全化を優先させることに外なりません。正に戦後レジームに縛られた論理なのです。

京都では幸い、選挙区で議席を与えることが阻止できましたが、比例票では3年前より倍増しています。このことに私は危機感を抱いています。経世済民とは世をおさめ民を救うという意味で、それを略して経済という言葉が生まれたのはご承知の通りです。そして、経世済民を行うことが世の中の持続的発展をもたらすのです。ところが、維新の会の言う身を切る改革は、これとは逆に経世済民を否定しているのです。

身を切る改革と同じことを、かつて自民党は構造改革と言い、民主党は事業仕分けという言葉で主張していました。いずれも、それは失敗に終わりました。それは、財政法という日本の財政の自由を奪い日本を貧しくすることを目的とした戦後レジームに従うことだったのですから、当然の帰結です。従って、維新の会の身を切る改革も同じ運命を辿っていくでしょう。

安倍元総理の遺志を伝えるとは、正にこうした歴史の事実を国民に知らせることに外有りません。安倍元総理の死により失ったものはあまりにも大きいですが、改めて、日本の真の独立のため全力で取り組むことを安倍元総理の御霊に誓います。

樋のひと雫

-ボリビア残照-

羅生門の樋

今、中米に過去にない実証実験(?)をやろうとしている国があります。エル・サルバドルです。人口650万人、コーヒ-生産以外では加工産業が発達し、中米では工業化に成功していると言われています。30年程前に10年余り続いた内戦に漸く終止符を打ちました。しかし、以降も経済的な苦境は続き最大の産業は「出稼ぎ」とさえ言われています。また中米の多くがそうであるように、マフィアの跳梁が激しく、つい4ヶ月ほど前には治安維持の為に非常事態を宣言し、夜間の活動が制限されています。その国で、自国通貨が仮想通貨に変更されました。この話を耳にして、エルサルにいる友人と話をしました。

「本当に通貨がなくなったの?」まず聞いたのがこれです。国家は中央銀行を通して通貨の総量を規制し、財政の規律を維持します。自国経済の発展や国民生活の発展に役立つように抑制します。この手段が無くなります。「ネットを持ってない人間はどうするの?」最近は日本でも仮想通貨は良く聞きますが、余り現実味がある話ではありません。時間によって大きく変動する価値では、安定した生活が送れるのかとつい心配になります。我々の様なガラケー人間はどうするの(まあこれは日本だけの話ですが…)。「農村部のネット環境って、そんなに進んでいたっけ?」ニカラグアに2年程いたのは数年前、エル・サルを訪問してからずいぶん経ちます。つい心配になります。仮想通貨使用にはChivo Walletというアプリが必要なこと、政府発表で500万人がインストール済ですが使用可能なスマホが限られ、当初は反対が随分あったこと。「国民の半数以上が銀行口座を持っておらず、海外(の出稼者)からの送金を受けることができない。口座があっても送金にはコストがかかる。」といのが政府が導入した説明だそうです。

つい最近もメールが来ました。実際に大手スーパ-やマクドナルド、スターバックスでは仮想通貨専用レジがあり、列を作っている。しかし、事務机を買おうとしたら仮想通貨での支払いを断られ、米ドルで支払ったとのことです。まだまだ現金が強いと云うことでしょうか。国民は30米ドルのボーナスが貰えるのでインストールしたのですが、日常は米ドル、クレジットカードだそうです。普段の生活は変わらないという内容でした。ラティーノは強かと思いながら、かの国の財政報告や予算書はどうして作るのだろう? また、疑問が湧いてきました。

ロシアが悪でウクライナが善?

岸田文雄 総理大臣に今後の諸課題について直接提言いたしました

岸田文雄 総理大臣に今後の諸課題について直接提言いたしました

2月、突然ロシアがウクライナに侵略しました。武力による現状変更は許されないとして、すぐさま日本では反ロシアの非難決議が衆参両院で採択されました。更に、ウクライナのゼレンスキー大統領をリモートではありますが、国会で演説させるという前代未聞の措置がなされました。勿論、マスコミも反ロシア・反プーチンの大合唱ですから、国民の多くもロシアを非難し、ウクライナを支援しようという空気に包まれています。

しかし、こうした報道は本当に正しいのか、私は当初から疑問を感じていました。ロシアがウクライナに先制攻撃したことは事実であり、それ自体は非難されるべきでしょう。しかし、問題は何故ロシアがそうした行為をしたのか、そのことに対するロシア側の言い分が全く考慮されず一方的に報道されていることです。先に武力攻撃をしたロシアが一方的に悪で、攻撃を受けたウクライナが被害者であり、それを支援することが善という善悪二元論に基づいていますが、私はこうした報道に強い違和感を感じています。国と国との間に限らず、人間社会においては、どちらかが一方的に善でどちらかが一方的に悪ということは有り得ないと考えるのが、大人の常識ではないでしょうか。

東京裁判史観に洗脳されている

私はこうした報道を見ていて、直感的に真珠湾攻撃から始まる日米開戦のことを思い出しました。このことは、戦後は概ね以下の様に教えられてきたでしょう。日本がハワイの真珠湾に先制攻撃をして大東亜戦争が勃発した。それ以前にも日本は満洲国を建国するなど、中国大陸でも領土を拡大し、侵略を繰り返していた。更に、日独伊三国同盟を締結して全体主義の道を歩み出すことになる。日米開戦によりアメリカを始めとする連合国との間で第二次世界大戦に発展し、最終的に全体主義国家は連合国に敗れ平和が訪れた。日本は、アメリカに原爆を落とされるなど都市の多くは破壊され、多くの国民の命が奪われた。遂に、ポツダム宣言を受け入れ無条件降伏し、アメリカに占領されることになった。占領中、日本は民主化のために憲法を改正し、民主主義国家として再スタートした。

そして、こうしたシナリオの下に行われたのが東京裁判です。日本は東京裁判を受け入れ、戦犯として認定された人物は処刑されました。その結果、サンフランシスコ講和条約を結ぶことができたのです。これにより、日本は占領を解かれ独立を回復することができたのです。

しかし、以上の記述は戦勝国である連合国の立場での歴史観であり、連合国を戦後は国連と訳しています。まともな日本人なら、こうした歴史観は到底受け入れられないはずです。確かに、日本が真珠湾に軍事的に先制攻撃をしたことは事実です。しかし、それ以前にアメリカが日本への石油の輸出を禁止し、更に日本が絶対に受け入れられない「ハルノート」を突きつけるなど、アメリカの方が先に事実上の宣戦布告をしていたことは当時から知られていた事実です。

また、国民党の蒋介石に対して共産党の毛沢東と協力して日本と戦う様に仕向けたのが、アメリカであったことが今や事実として知られています。その証拠に、日本を占領したGHQのマッカーサー元帥は朝鮮戦争の最中にその任を解かれますが、その直後の昭和26年、アメリカ上院での委員会で「あの戦争は日本にとってはおおむね自衛の戦争であった」という旨の証言しているのです。東京裁判を行った側の人間が、東京裁判史観を真っ向から否定しているという事実を私たちは知るべきです。

こうした事実を知れば、現在のウクライナ侵略に対するロシアへの一方的非難に違和感を感じるのは、歴史を知るものならば当然のことではないでしょうか。今日のロシアへの一方的非難は、未だに東京裁判史観から抜け出せない日本の姿を象徴するものなのです。

参議院決算委員会での議論

YouTube「週刊西田」の馬渕元ウクライナ大使との対談は、シリーズで15万回以上再生されています。是非ご覧ください。

YouTube「週刊西田」の馬渕元ウクライナ大使との対談は、シリーズで15万回以上再生されています。是非ご覧ください。

前回のShowyou109号で財務事務次官の財政破綻論が事実誤認であることと、それを糺すために財政政策検討本部を設置したことを述べました。世間では相変わらず、国債発行がこれ以上増えれば通貨の信認に影響するという報道ばかりが溢れています。

しかし、コロナ禍により疲弊した経済や社会を支えるためには財政出動する以外ありません。そのため補正予算が異次元の規模で編成され、令和2年度には三度に亘り補正予算が編成されその総額73兆円にもなりました。当初予算との合計は175兆円という予算規模になり、これは通常の予算の2年分に相当する額です。財務省のいうことが正しければ、これだけの規模の予算を執行すれば財政破綻の兆候が見られるはずです。しかし現実は、ウクライナ戦争による影響が多少はあるものの、物価も為替も金利も比較的に安定しています。事実は、財務省の説明とは違っているのです。

私は、4月11日の参議院決算委員会において次の様な質問をしました。

「国債の償還は現実には税金ではなくて、借換債で行われている。したがって次の世代の負担にはなっていない。さらに、日銀が保有している国債に対して支払われる利払費は、日銀の経費を除いて全額が国庫に納付されることを日銀が事実と認めた。このことは、現実には日銀保有の500兆円の国債については、利払いも償還も財政に影響与える事はなく、事実上借金ではないということと思うがどうか。」この質問に対して鈴木財務大臣は「一つ一つの事実を追いかけるとその通りだと思う」という趣旨の発言をされました。財務大臣が、日銀保有の国債は事実上借金でないということを認める画期的な答弁をされたのです。(この様子はYouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます)

この答弁は、国債残高が1000兆円と言われていますが、日銀保有債を除けば事実上500兆円しかなく、しかも国債の償還は借換債で行っているのですから、孫子の代へのツケにもならないと財務大臣が認めたことを意味します。つまり、日本は財政再建をしなければ破綻するという状態ではない。このことが事実と証明されたわけです。まさに、財務省やマスコミなどが報じてきたことが誤りであったのです。

何故、財務省は誤った判断をしたのか

昭和22年に施行された財政法の第4条には「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されています。これは、公共事業等以外は税金の範囲内でしか予算が組めないという規定です。

しかし、バブル崩壊後税収不足が続き、いわゆる「特例公債法」が作られました。これにより、毎年国会で法律を制定することにより、赤字国債が出せるようになりましたが、赤字国債が恒常化したため有効期間を複数年にする改正がなされ、現在の法律は令和7年度まで赤字国債が発行可能になっています。そして、この年度がPB黒字化の達成年限になっているのです。つまり、法律上は原則として赤字国債は出せないのです。財務省は、この法律に従って財政の健全化を主張してきたわけで、彼らの主張にも一理あるのです。

占領政策は、日本の貧困化と非武装が目的

財政金融委員会での質問はYouTubeチャンネルで30万回以上再生されています

財政金融委員会での質問はYouTubeチャンネルで30万回以上再生されています

しかし、なぜ昭和22年に財政法が作られたのか、その淵源について考える必要があります。ご承知の通り、昭和27年4月28日まで、日本は敗戦によりGHQの占領下に置かれていました。昭和22年は物価が高騰し、大変なインフレの時代でした。その原因は、国債が戦費調達のために大量発行されたことによりインフレになったと言われていました。その対策として、その前年の昭和21年には財産税課税が実施され、国債は全額償還されたのです。同時に預金封鎖と新円切り替えが実施されました。しかし、インフレの原因は国債の発行ではありません。空襲による生産設備の破壊や敗戦による原材料の禁輸措置による供給力の極端な低下と、戦時中は統制経済により抑えられていた民間需要が急増したことによる、極端な需給ギャップが真の原因だったのです。

この法律の真の目的は別にあったのです。その一つが戦時利得者からの財産没収です。戦時中に政府は国家総動員法により物資を調達します。しかし、その対価の支払いを約束した補償等は当然支払われるべきものですが、GHQはそれを許しませんでした。それを戦時利得者として補償を払うどころか徹底的に財産没収をさせたのです。戦時利得者の利益没収を名目に最大90%の凄まじい税率の財産税が課されました。これにより日本人が貧困化し社会が混乱したことは想像に難くありません。

この法律の最大の被害者は、皇室です。これにより皇室財産のほとんどが召し上げられました。戦前は、皇室運営の財源は事実上国家の予算ではなく、御料林の経営による収益等、皇室財産の運用益によって賄われていたのです。その財源となる財産が殆ど全て取り上げられたのです。その結果、皇族としての生活が維持できなくなり、直宮以外の11の宮家が臣籍降下を余儀なくされたのです。

いずれにしても、終戦直後の占領時代においてはまともな議論をすることもできず、GHQの命ずるままに法律が作られたのです。そしてそれらは、皆、日本の民主化という美名の下で行われたのです。東京裁判もその一例であった事は言うまでもありません。

財政法は、当時の帝国議会では真の目的が何か殆ど議論がないまま制定されましたが、その後、昭和62年には、宮澤喜一大蔵大臣が財政法4条の制定目的について「戦争中に国債が自由に無制限に発行できることが、日本が戦争に入った大きな原因であると反省し、またGHQもそう考えたと思う」という趣旨の答弁しています。つまり、再武装させないために財政に縛りをつけたのが制定目的であったことを認めているのです。

東京裁判史観から脱却せよ

幸いなことに、戦後も昭和の時代までは、経済成長により毎年税収も増え赤字国債を発行する必要がありませんでした。また、東西冷戦が日本にとっては安定した平和をもたらしてくれましたから、防衛費も比較的少額で済みました。そもそも、自ら国を守ることを真剣に考える必要もなかったのです。東京裁判史観に基づくGHQの作った戦後の価値観を守っていけば、日本は平和で安全で豊かな社会を維持することができたのです。

しかし、平成元年(1989年)のベルリンの壁の崩壊により、事実上、東西冷戦は終り、世界の体制は大きく変化したのです。ウクライナ戦争は常任理事国が拒否権を行使すれば、何ら国連が全く機能しない事実を私たちに突きつけました。防衛力の増強は、喫緊の課題ですが、GDPの1%分以内に防衛費を抑制していては不可能です。また、コロナ禍により傷ついた国民経済を立て直すには、多額の財政出動が必要です。それを妨げるのが、財政法に支配されたPB黒字化論なのです。そろそろ、財政法が日本から財政の自由を奪い、弱体化させるために作られたことに気がつかなければなりません。ウクライナ戦争とコロナ禍はそのことを我々日本人に教えてくれているのです。

瓦の独り言

「遊郭の島原とウクライナ」

羅城門の瓦

今年もコロナ過に負けず都大路の桜は満開で、花街からは「みやこをどり」や「京おどり」の案内も目についていました。京都の花街といえば芸舞妓に出会える五花街が有名ですが、瓦としては花魁道中で有名な「島原」も忘れてはいけないと思います。ところがこの「島原」という名前は地図を探しても見当たりません。大門の在るあたりは「西新屋敷」という地名です。では、なぜ「島原」と呼ぶのか調べてみたら、なんと「島原の乱」に由来するそうです。

島原の乱は1637(寛永14)年、九州の島原、天草で発生した農民一揆とキリシタン弾圧に対するものでした。天草四郎率いる3万7千人の一揆軍は原城に立て籠り応戦したが、江戸幕府軍のまえにあえなく惨敗。全員が処刑されるといった悲惨な結果でした。

このニュースは京都にもいち早く伝わったそうです。この時、島原の遊郭は東本願寺北の六条坊門から朱雀野(今の場所)へ移転してきたところでした。その30年ほど前には二条城築城で立ち退き移転を強制されたとか。遊郭の移転となれば大騒動で短期間に何回も・・・。まるで戦乱を思わせる混乱ぶりは「島原の乱」の直後であったので、京都の人々は乱にたとえて「島原」と呼ぶようになったとか。

それほど島原の乱は、京都に住んでいる人たちに衝撃的な出来事として話題になり、遊郭の引越しには援助活動も行われたのではないかと思われます。このような経緯で遊郭の名前が「島原」になったとか。

さて、時は流れた今、「ウクライナ」の惨状がニュースに載らない日はありません。京都市はキーウ(キエフ)とは姉妹都市を結んでいます。ウクライナの惨状が伝えられた数日後にはコンビニのレジ横に「ウクライナ難民支援」の募金箱が置いてありました。ウクライナ産のチョコレートの定価に救援募金を乗せて販売したところ、すぐに売り切れたと聞いています。

江戸初期の京都人が「島原の乱」に思いをはせ、平和を願う気持ちは、400年たった今でも脈々とうけつがれていると思っています。

また、市民あげてのウクライナ支援は勿論のことですが、我々が国会にお送りしている西田昌司参議院議員のウクライナ問題に関する鋭い視点と、時間はかかると思われますが紛争終結に向けた活動を期待してるのは、瓦一人だけではないと思います。

財務省次官の間違った認識

BSフジ『プライムニュース』~検証“バラマキ合戦” 財務省トップの警告は積極財政か緊縮財政か~に出演いたしました。

BSフジ『プライムニュース』~検証“バラマキ合戦” 財務省トップの警告は積極財政か緊縮財政か~に出演いたしました。

去年、衆院選が目前に迫る中、財務省の事務次官が月刊誌に、与野党の公約を「ばら撒き合戦」と断じた上で、このままではタイタニック号の様にいずれ氷山に衝突して沈没する、と財政破綻の危機を訴える原稿を寄稿しました。現職の事務次官が政治家を批判するというのは異例のことです。職を賭けて財政破綻の危機を諫言するという姿勢を評価する人もおられますが、これは全くの見当違いです。

彼は、カミソリ後藤田と呼ばれた名官房長官 後藤田正晴氏の「勇気を出して意見具申せよ」の訓示に習ったそうですが、大臣に直接物申す事は良しとしても、選挙を目前にした時期においての雑誌への寄稿は政治発言そのものであり、官僚の矩を超えている事は言うまでもありません。ましてや、その内容が財政についての事実誤認です。そもそも、国庫を預かる責任者が、実は日本は破綻寸前と公言することは国債の信任を否定することと同じ意味で、市場が混乱するリスクも有ったはずです。幸い市場は寄稿に全く反応しませんでした。市場の方がより現実を知っているのでしょう。

今回の衆院選挙では、自公で絶対安定多数を確保したものの、真の勝者は議席を4倍増にした日本維新の会です。その主張は身を切る改革であり、まさにこの寄稿と軌を一にするものです。しかし、身を切る改革の意味することは、結局、大衆受けを狙ったポピュリズムでしかありません。現職の財務事務次官の発言により、こうしたポピュリズム政党が躍進したとなれば大変な問題です。

財政破綻とは何を意味するのか全く説明していない

私は、最初にこの論文を読んだ時、このままでは国家財政が破綻すると言う表題について、自国通貨で発行した国債が返済不能になる事は無いと財務省も公式に認めているにもかかわらず、よくこんな出鱈目が言えるものだ、と強く憤っておりました。

更に、この原稿を書くに当たり、もう一度この論文を読んで驚いたことは、実は、国債の償還が出来なくなるとは一言も書いていないのです。そもそも、このままでは国家財政は破綻すると言いながら、この人が主張している事は「国債の残高がどんどん増加している」「世界のどの国よりも多い」「バラマキが続くからこの先も減る見込みがない」「国債の格付けに影響が生じれば日本経済全体に大きな影響が出る」など危機感を煽る言葉が並べられているだけで、国債残高が増えればなぜ財政が破綻するのかと言うことについては一切説明していないのです。これがこの論文の最大のウィークポイントなのです。

国民を不安に陥れる悪質な論文

新設された財政政策検討本部において本部長に就任いたしました(左は安倍晋三 最高顧問、右は高市早苗 政調会長)

新設された財政政策検討本部において本部長に就任いたしました(左は安倍晋三 最高顧問、右は高市早苗 政調会長)

国債残高が増加すれば財政破綻すると言われれば、普通の人は国債が返済不能に陥ることだと思うでしょう。それは国家の破産であり、そうなれば経済が大混乱すると考えるでしょう。しかし、国債が償還できなくなるとは一言も書いていないのです。これがこの論文の狡いところです。

実は、国債の償還は税金で支払っているのではなく、新たな国債発行で得た資金で行っているのです。現実には古い国債を新しい国債に入れ替えしているに過ぎませんから、絶対に返済不能に陥るはずがないのです。自国通貨建てで発行した国債は返済不能になることがない。これは主権国家には通貨発行権が有るからです。これは、財務省のホームページにも記載されている事実です。

当然、この事実は財務省の人間なら誰でも知っています。だから、国債残高が増えれば大変だと騒いでも、返済不能になるとは一言も発していないのです。国債残高が増えると騒げば、返済不能になると大衆が思いこむことを承知でこのような発言をしているのです。

国家財政を家計に例える悪質な情報操作

この様な財務省の国民に不安に陥れる手法は、「国家財政を家計に喩えれば」として長年に亘り行われてきました。サラリーマンの家計では、働くことによってしか収入が得られません。借金をして収入以上の生活をしていれば、そのうち破産するのは自明の理です。しかし、政府は税収だけでなく通貨発行により歳入を得ることができますから、国家財政を家計に喩えるなど全くの間違いなのです。それを承知の上で、国家財政を家計に喩えて、税収以上の予算を執行していればいつか必ず破綻すると国民を誤解させ不安を煽ってきたのです。

私たちが国家財政を家計に喩えるのは間違っていると再三にわたり指摘した結果、財務省は今ではこうした表現はしないようにしていますが、いまだに家計と国家財政を混同して誤解している人が圧倒的に多いのが現実です。

国会議員や経済人の中にも誤解している人は大勢います。この論文が発表されて、財界人や経済学者の中からもこの次官のことを日本の財政危機を訴える気骨の役人と評価する人もいます。これは、彼の思惑通りの反応をしているにすぎないのです。

なぜ財務省は誤った情報を流すのか

自民党本部で岸田総裁出席の緊急役員会の様子

自民党本部で岸田総裁出席の緊急役員会の様子

財務省の主要な権限は徴税権と予算査定権です。税金をかけたり予算を配分したりする権限を持っているからこそ、省庁の中の省庁と呼ばれる力を持っているのです。現実には、ナンバーワン省庁と言うだけではなく、国会議員よりも強い権限を持つに至っているのです。

彼は論文の中で「私たち国家公務員は、国民の税金から給料をいただいて仕事(公務)をしています。決定権は、国民から選ばれた国民の代表たる国会議員が持っています。決定権のない公務員は、何をすべきかと言えば、公平無私に客観的な事実関係を政治家に説明し、判断を仰ぎ、適正に執行すること。」と殊勝なことを述べています。

現実にはこの逆で、事実を述べず、もしくはねじ曲げて説明しているのです。こうした手段により、国民や政治家をコントロールすることにより、ナンバーワン省庁どころか、国権の最高機関である国会をもコントロールする力を持つに至っているのです。

国民の不安を煽り支配力を強める財務省

そしてこの力を維持するためには、常に国民や国会議員を財政の危機にあるという不安感で縛っておく必要があるのです。私も今までは、財務省のことをここまでひどく批判してきた事はありませんでした。彼らの発言は事実を誤認してはいるが、それも国家財政を預かる者の使命感がなせるものと思っていました。

しかし、今回の論文はそうした私の甘い考えを完全に否定しました。日本の状況を、タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなもの、と喩え危機を煽る一方で、国債が償還不能になるという事には一言も触れない。その理由は、日本の国債が償還不能になるはずがないことを知っているからとしか思えません。

財政破綻が来るという恐怖心で国民を縛り、結果的に自らの支配力を強める手法は国家の財政を預かる役人の使命を完全に逸脱しています。こうしたことを繰り返しているうちに、国民だけでなく財務省は自らも洗脳してしまっているのです。

通貨発行とは国債発行のこと

ここで通貨発行について考えてみます。一万円札などの現金(通貨)はどういうルートで私たちの手許に来たのでしょう。銀行のATMで下ろせば現金が手に入ります。銀行預金を引き出せば現金となり、現金を預ければ預金になる訳で現金と預金は表裏一体の関係にあります。

では、預金残高はどうすれば増えるでしょうか。現金と預金は表裏一体ですから、現金を預けたら預金は増えても手許現金は減りますからその総額は変わりません。預金残高が増えるのは銀行から借金した場合しか有りません。逆に減るのは借金を返済した時です。この事をよく覚えておいて下さい。

同じことが国債発行でも起きています。給付金で考えてみましょう。政府が国債発行をして、国民一人当たり10万円の給付金を一億人に配ったとすると政府の借金が10兆円増えますが、同時に国民全体で預金や現金が10兆円増える事になります。政府の借金が国民の預金や現金を増やしたのです。これが通貨発行なのです。政府は、国債発行して予算執行することにより、国民に通貨を供給することができるのです。

では、国債の償還はどうするのか考えてみましょう。期限が来た国債は新たに国債を発行して得た資金で償還されます。事実上の借り換えで、税金で返済しているのではありません。税金で返済していれば国債残高は増えません。国債残高は国民に通貨供給した金額の合計が幾らかということです。これを減らすということは、国民から通貨を奪う事になります。財政出動は国民に通貨を供給することです。税金は供給した通貨の回収装置なのです。この二つの機能を組み合わせて国民生活を守ることが財務省の本来の使命なのです。

財政政策検討本部設置の意味

通貨発行権を行使するとは国債発行による財政出動をするということ。税金はそれを回収して社会の格差を是正し、社会を有るべき方向に誘導する装置。これが現実であり、事実なのです。従って、税金の範囲内で予算執行するべきという財政均衡論は間違いなのです。現に、世界中のどの国も財政均衡、つまり国債残高がゼロの国は存在しません。国債残高の多寡が問題なのでは有りません。国民生活が安定し国家が機能してしているかが問題なのです。

我国では20年以上にわたるデフレ状態が続き、格差が広がっています。更にコロナ禍による経済のダメージが続いています。外を見れば、中国が軍事力を強化し、領土拡大の野心をあらわにしています。政府がやるべき仕事の量は計り知れません。今こそ、通貨発行により政府がその責務を果たすべき時なのです。

それを行うために設置したのが財政政策検討本部なのです。財政均衡派、積極派双方の意見を聞き財政政策を正しい方向に向かわせます。乞う、ご期待。

瓦の独り言

「歌舞伎で日本人の感性を再認識!」

羅城門の瓦

新年寅年。あけましておめでとうございます。

コロナ過とともに新年を迎えましたが、世の中は普段に戻りつつあるかのようです。昨年末には「当る寅年吉例顔見世興行」も行われ、京都五花街の芸舞妓の「花街総見」も新聞記事に出ていました。

歌舞伎といえば、昨年末に中村吉右衛門さんがお亡くなりになられました。吉右衛門さんといえば「鬼平犯科帳」の火付盗賊改方の長谷川平蔵がテレビの時代劇の当たり役で、平成の30年間を務められました。また、瓦にとっては、歌舞伎の「楼門五三桐」の「石川五右衛門」役が忘れられません。歌舞伎を何も知らないとき、15分間の「楼門五三桐」が南禅寺の山門での出来事であることを教わりました。登場人物の真柴(ましば)久吉(ひさよし)、武(たけ)智光(ちみつ)秀(ひで)が羽柴秀吉、明智光秀であり、石川五右衛門の育ての親が明智光秀で、五右衛門が羽柴秀吉を親の仇と狙うといったストーリーで、歌舞伎では時の権力者に忖度をしてか、史実と異なった世界を演出していることも知りました。改めて、ユーチューブで吉右衛門さんの「楼門五三桐」を見直したところ、史実とは異なっているが、そこには日本人の感性、人の心情のやり取りが現れていることを再発見しました。

今、若い方に歌舞伎の「楼門五三桐(さんもん・ごさんのきり)」の漢字が読めるのか?理解できるのか? と首をかしげているのは瓦一人だけではないはずです。前回、「煙管」について書きましたが、昨年度末の12月14日に、「今日は討入り蕎麦を食べる日」と若い者(息子たち)に言ったら、「それ、何のこと?」との答え。

忠臣蔵などを扱った「歌舞伎」などの古典(?)から、さらにはさかのぼれば「源氏物語」から、日本人の感性や心情を見直す時が来ているように思っているのは瓦だけではないはずです。古臭いと言われようが、そこには失われつつある日本人の感性、義理人情があふれており、それを再認識して、次世代に継承していくのが、我々、瓦の世代の役目ではないでしょうか?

「伝えよう、美しい精神(こころ)と自然(こくど)」を信条とされ、我々が国会へお送りしている西田昌司参議院議員も歌舞伎を通しての日本人の感性、義理人情についても同じ思いを抱いておられる、と確信しているのは瓦一人だけではないはずです。

岸田文雄衆院議員との共通の問題意識

岸田文雄総理大臣が参議院自民党役員室へ就任挨拶に来られました

岸田文雄総理大臣が参議院自民党役員室へ就任挨拶に来られました

10月4日、岸田文雄衆院議員が第100代総理大臣に選出されました。昨年8月、体調不良による安倍総理の突然の辞任を受け、自民党総裁選が実施されました。岸田候補は総裁選に立候補するも、菅候補に大差で敗れました。かねてから岸田氏は安倍総理の後継者と目されていたにも拘わらず、インパクトが弱いことが指摘され、この敗戦により総理の目はなくなったと一部に言われていましたが、正に不死鳥の如く蘇ったのです。

今から2年前、岸田衆院議員は外務大臣を退任した後、自民党の政調会長に就任されました。その際、自民党の役員連絡会で私は、「今のデフレから脱却するには国債発行を財源にした財政拡大以外に方法はない。そのためにも党内にMMT(現代貨幣論)の研究会を立ち上げるべきだ」と主張を繰り返していました。私の主張を受け止めて実行して頂いたのが当時の岸田政調会長だったのです。

今回の総裁選挙でも自分の特技は「聞く力」だとお話しされていましたが、正に事実だと思います。

そういったご縁で、岸田衆院議員とも親しくお話しする機会がありました。私がMMTを主張しているのは、新自由主義で歪んだ格差を是正し、デフレ脱却をすることが目的です。その当時から岸田衆院議員は私と同じ問題意識を持っておられました。私は次の総理には是非とも岸田衆院議員がなるべきだと、その時から思っていたのです。

「岸田文雄では自民党は変わらない」のウソ

今回の自民党の総裁選挙では、当初から河野太郎候補の勝利が喧伝されていました。しかし、結果は岸田候補の圧勝に終わりました。この結果について、マスコミ等では派閥力学の結果であり、これでは自民党は変わらないと論評していますが、全くの事実誤認です。

今回の総裁選挙には岸田文雄、河野太郎、高市早苗、野田聖子の4氏が立候補しましたが、政策面で分類すると、いわゆる改革派は河野、野田の両氏でしょう。彼らの掲げる改革とは小泉内閣以来の規制緩和路線で、小さな政府を目指す新自由主義に重きを置いています。また、マスコミ等が掲げる改革も彼らと同じ規制緩和と小さな政府路線です。これに対して、岸田、高市両氏が訴えていたのは政府が応分の役割を果たすために、財政出動を増やすと言うもので大きな政府路線なのです。

小泉内閣以来の自民党の路線の変更を訴えていたのが、実は岸田、高市の両氏だったのです。このように、明らかに岸田総理は今までの自民党の路線と違う方向に舵を切っているのです。自民党は大きく変わろうとしているのです。

新自由主義の問題点

自民党京都府議会議員団からコロナ対策に関する緊急要望を受けました

自民党京都府議会議員団からコロナ対策に関する緊急要望を受けました

小泉総理以来、改革と言う言葉が自民党の政策キャッチフレーズになってきました。郵政民営化がその象徴でした。当時、郵政に具体的に問題点があった訳でもなく、ただ単に一度変えてみればいいんじゃないかと言う安易な改革至上主義が世の中に蔓延してしまいました。改革に応じないのは既得権益に固執する守旧派とレッテルが貼られ、次から次と規制改革が行われました。

その当時は、バブル崩壊による閉塞感が世の中に溢れていました。また一方で、バブル時代に日本に奪われた富を取り戻そうというアメリカの露骨な要求もありました。こうした中、あらゆる制度が改革されたのです。

いずれにしても、小さな政府路線は政府の財政規模を削減することになり、バブル崩壊で民需が減っている時代にこうした政策をすれば、デフレ化するのは必定なのです。その一方で、規制緩和によりビジネスチャンスを得た人もいるでしょう。しかし、規制を廃して市場競争を進めれば最後は、ただ一人の勝者が市場を牛耳るだけで必ずしも公益に合致したものとはなりません。

大店舗法の廃止で、全国で多くの商店街が破壊されました。勝ち組だったはずの大型スーパーの代表であるダイエーが経営破綻したのはその象徴です。また、インターネットの世界ではGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれる企業群が国家権力を超える力を持ち始めています。その一方で国際課税の隙間を掻い潜る課税逃れが横行し、国家主権が脅かされています。明らかに市場原理主義、新自由主義は公益から離反しているのです。

岸田ビジョンの示すもの

岸田総理は、新自由主義路線を改め新たな資本主義を目指すと宣言しています。それは富める者と富まざる者との格差をなくし、誰もが豊かさを実感できる社会です。経済成長による利益が一部の企業や人にだけに恩恵をもたらすのではなく、政府の分配政策を通じて多くの国民に利益が及ぶことを目指しています。

企業の利益が株主への配当や役員報酬あるいは内部に留保されるのではなく、賃金の上昇を通じて多くの人々に分配されることにより消費が増え、それがまた新しい成長をもたらすという成長と分配の好循環を目指しているのです。

これは、昭和30年代、正に日本の高度経済成長をもたらした時代の姿によく似ています。この時代の総理大臣は池田勇人で、岸田総理の派閥の創設者です。池田勇人が掲げたのが所得倍増論でした。岸田総理は自らの経済政策を令和の所得倍増論と呼んでいますが、正に池田勇人の所得倍増論をモチーフにしているのです。それが成長と分配の好循環の意味するところです。

予算の単年度主義の弊害を是正

総裁選挙管理委員として討論会を見守る西田議員

総裁選挙管理委員として討論会を見守る西田議員

岸田内閣の政策のもう一つの目玉は、予算の単年度主義の弊害を是正することです。日本では憲法上、毎年度ごとに予算を組むことになっています。毎年度ごとの予算を国会に提出して議論をする事は民主主義の基本です。一方で研究開発や国土強靭化などは長期的に予算を立てる必要があります。長期計画に基づき、毎年予算化していくのですが、景気の変動により税収も変動します。

その結果、せっかくの長期計画も税収不足になると予算化ができないのです。税収の不足分は国債を発行すれば良いのですが、毎年プライマリーバランスの黒字化が要求されるため、予算化しにくい現実があります。これが単年度主義の弊害で、日本をデフレ下にさせた根本的原因です。

岸田総理はこの単年度主義の弊害を是正すると公約しているのです。これにより、長期間を要する研究開発や新幹線ネットワークはじめ、国土強靭化などのインフラ整備が可能のなるのです。これは事実上、プライマリーバランスの黒字化目標を撤廃したことであり、財政再建路線からの政策変更です。

自民党と公明党は政策協定を結び、連立政権を20年間にわたり実践してきました。その間、バブル崩壊後の税収不足のため、長期計画が廃棄され緊縮財政が続けられてきました。これが経済のデフレをもたらした根本原因です。岸田総理の下での自公連立政権では、この方針が変更されることになるのです。公明党が要求してきた福祉政策もより一層の実行が可能となるでしょう。

立民と共産の選挙協力は共産党政権誕生の一里塚

今回の衆議院選挙においては、共産党は立憲民主党と選挙協力し、候補者を一本化して与党候補と対峙することを決めています。京都でも1区、3区及び6区がその対象です。3区や6区では、共産党が候補者を立てずに立憲民主党の候補を支援しています。共産党は明確に政権交代を主張していますが、これは共産党が野党連立政権に関わることを宣言しているということです。

つまり、立憲民主党の候補に投票することは共産党に投票するのと同じ意味を持つことになるのです。

恐らく殆どの国民は、共産党の政権など夢にも思っていないでしょう。しかし、共産党は国民の関心がない中で密かに政権の中枢に食い込もうとしているのです。それが共産党の作戦なのです。

もう殆どの人が忘れているでしょうが、かつて京都府では蜷川虎三さんが7期28年にわたって知事を務めていました。昭和25年に社会党の公認候補で初当選しましたが、その後支持母体は社会党から共産党に変わり、事実上の共産党政権が京都では誕生したのです。その間、京都府の行政組織を利用して、府下全域に共産党の勢力が拡大し、京都は停滞の時代に入ったのです。

南北に細長い京都府の発展のためには、南北に国土軸を形成することが必要です。北陸新幹線の小浜京都ルートは、山陰新幹線構想との連結により丹後から山城地域を結ぶ新幹線ネットワークを形成するためのものです。

共産党はこうした大型の公共事業にはいつも反対していますが、京都で共産党の支援を受けた国会議員が増えると、こうした新幹線計画も進まなくなってしまいます。

維新の会は、新自由主義に立脚したデフレ政党

京都は大阪に隣接しているため、維新の会もそれなりの支持者がいます。元々、自民党の大阪府会議員たちが作った政党ですから、自民党と良く似た政党だと思っている方もおられるでしょう。彼らの主張の1丁目1番地は、身を切る改革、つまり公務員や議員の定数、更にその給与を削減して行政の効率化をする。そしてその究極の目標は大阪都構想や道州制という統治機構改革です。

ですが、その大阪都構想は二度にわたって否決されました。統治機構改革は混乱をもたらすだけだと大阪の府民市民が感じたからです。そもそも身を切る改革は、デフレを加速するだけです。

かつては、自民党も彼らと同じようなことを主張し実行してきました。小泉政権時代から続く構造改革路線です。それが結局は給料を低下させデフレ下を作り出したのは先に述べた通りです。新自由主義がもたらしたこうした結果を反省し、国民への分配を増やし、給料を上げ、デフレから脱却させると言うのが岸田内閣の目指すものです。

維新の会にはこうした新自由主義についての反省が一切ありません。彼らの政策を推し進めればデフレが加速するだけなのです。

樋のひと雫

-アンデス残照-

羅生門の樋

ボリビアからは財団活動の再開や研究大会の開催日程が届きだしました。漸く日々の活動が少しずつ戻りだした感があります。しかし,完全にという訳ではなく,国際会議もリモートで行うなど,ボチボチの手探り感満載の試行錯誤からです。日本も新しい首相が決まり,総選挙の日程も決まりました。コロナ禍の中での新たな船出となります。今回の総裁選は,収まるべき処に収まった感があります。急激な変革ではなく,日々の漸進と中庸というある種の日本の国民性が現れているように思います。新しい首相には行きついた新自由主義の弊害を取り除き,富の再分配も含めた新しい日本像を期待したいものです。

ところで,アンデスの隣国ペルーでも新しい大統領が誕生しました。急進左派のカスティジョが,決選投票でケイコ・フヒモリ(西語ではjiはヒと発音します)を破りました。今回の選挙ではボリビアの友人の多くが,「アルベルトの娘が勝つ」と言っていました。彼女は3回目の選挙ですが,前回は都市部中間層の反発を受けました。今回は従来の支持層に加え,「ペルーを第2のベネスエラにするな」と云う多くの都市部住民の支持を得ていました。資源大国のベネズエラを極貧の国にした左派政権の誕生をペルーでは見たくないという心情でしょう。高名な経済学者たちも資源の国有化しか考えださない左派政権では国の発展は覚束ないと考え,今回は立場を超えた支持も表明していました。選挙前は誰も彼女の勝利を疑っていなかったと思います。

しかし,蓋を開ければ左派強硬派の勝利です。なぜ彼が勝ったのか,今でも謎です。カスティジョは地方の教員組案の活動家で,自慢は「今まで人と妥協をしたことがない」ことだそうです。筋金入りの組合活動家でしょうか。南米の多くの国では,教員組合は都市部教員組合と農村部教員組合とではその色合いが異なります。ボリビアでも都市部組合は過激でした。随分前ですが,組合のデモに反発した住民達が水を浴びせたことがありました。デモが終わってから行動隊が押し寄せ,家に小さなダイナマイトを投げ込まれるという事件もありました。幸い被害は無かったのですが,やはり過激ですよね。また,南米の多くの教員組合はメキシコのトロツキー研究所の影響を強く受けているという噂もあります(まあ,これは一種の都市伝説かも知れませんが…)。仕事で組合の幹部連中と会議をする際には,若い頃に読んだトロツキー選集の中の論文を話題にすると不思議と話し合いが順調に進んだものでした(オー,アミーゴとよく呼ばれました)。何が幸いするか分かりません。

選挙結果の分析は色々と聞こえてきますが,中南米の国々の指導者交代が,白人からインディヘナへという流れに有るのかも知れません。ここ10年ほどの間に中南米が本当の独立を果たすための胎動期に入っているのかも知れません。中南米がスペインから独立したのは200年も前ですが,独立運動を主導したのはスペインの植民地貴族であり,富を独占したのも白人の在地地主層でした。インディヘナ住民にとって収奪する人間は変わりがなかったのです。ボリビアの友人が「う~ん,ラテンの血かな」と云った言葉が何となく納得できる気がします。

しかし,傍から見ても不安ですよね。カスティジョには,何らの政治経験もなく経済政策や国の指針となる具体策が何も見えてきません。小麦や穀物等の輸入禁止やインフラの国有化など,「いつの時代の話?」と云うような選挙公約を掲げていました。選挙の狂騒が済んだ後で,コロナ禍の経済の混迷をどのように収めるかを考えている最中かも知れません。何と言っても,ペルーは南米の大国です。日本もTPP(環太平洋経済協力)では共に協力を推進する立場です。今さら,穀物の輸入禁止と言われても,「さてどうするねん」というのが正直なところでしょうね。中国や台湾の加盟申請に加えて,新外務大臣にとってかの国の貿易政策は頭の痛い問題でしょう。

一方,ケイコの方は2006年に政治活動を始めて以来今回は3度目の大統領選ですが,良きにつけ悪しきにつけ,父アルベルトの影が付きまといます。父親は在ペルー日本大使館占拠事件を鎮圧するなどテロ撲滅を掲げ,テロリストと一切妥協しなかった人物です。しかし,本来は貧困地域の生活改善,農村地帯の社会基盤の整備や収入の向上などペルーの社会発展と貧困撲滅に尽くした人物でもあります。辺地の村にも電気を通し,飲料水の整備,学校の設立(1日1校設立運動)など農村の生活向上や貧困問題に尽くしました。私が訪れた山間の僻地でも子ども達が学校に通えるようになったと言って長老から感謝されました(同じ日本人だからと謝辞を伝えてくれということでした)。他の州で私が訪れた村々でも学校建設への感謝や電気水道の確保などアルベルトへの感謝の言葉はよく聞きました。政権後期での側近の人権派への弾圧や汚職等で汚名も着ましたが,ペルーの発展に寄与した英傑であることには間違いがありません。その娘がなぜ落選?。「ラテンの血や」と言われれば,まあ納得です。

先日,アルベルトが根絶の対象としたセンデロ・ルミノソの指導者グスマンが刑務所で死亡したという報道が流れました。91年には農業開発に携わっていた日本人が3名彼らによって処刑されています。この影響で私にも初めてペルーを訪れた際に,リマを離れ地方に行く時に警護の人間が付きました。慣れないことで随分違和感を持ちましたが,報道を見てふと思い出しました。アルベルトも病気で収監されている刑務所から病院に移されたようです。また一つ現実が歴史の中へ過ぎ去って行こうとしています。

東京オリンピックを開催しても命は奪われない

このShowyouがお手元に届いている頃には、東京オリンピックは恐らく無観客で開催されていることと思います。私は、かねてより東京オリンピックの開催には基本的に賛成していました。その理由は、オリンピックでのアスリート達の極限に迫る姿は、必ずや全世界の人々に勇気と感動を与えることになると確信していたからです。そして、その感動がコロナに打ち克つ勇気を与えてくれると思っていたからです。更に、パラリンピックの選手のひたむきな姿を見れば、なおさらその感動が伝わるものと思っていました。

ところが、コロナ禍の下では、オリンピックやパラリンピック自体を開催すべきでないという世論が依然として多く、また、首都圏では感染者の増加傾向が見られたため、結局は無観客での開催となったようです。

先に行われた東京都議会議員選挙で自民党は惨敗しました。その原因の一つに、コロナ禍におけるオリンピックの開催の是非があったことは間違い無いでしょう。特に、共産党を中心に、「命とオリンピックのどちらが大切なのか」というキャンペーンが行われました。しかし、これは全くのデマゴーグです。

そもそも、新型コロナウィルスが原因で毎年の死亡者数が増えた(超過死亡者数)という事実はありません。確かに、欧米では新型コロナウィルスが死亡原因の上位に数えられていますが、日本ではそうした事実はありません。世界保健機関(WHO)によると、間接的なものも含め新型コロナウイルスが原因で亡くなったとみられる人の数を示す「超過死亡」が、昨年に世界で最低でも約300万人に上ったとの推計を公表しています。一方日本では、新型コロナウィルスによる超過死亡は無かったのです。世界的見地からすれば、日本は新型コロナウィルスによる被害を押さえ込んでいるということが事実なのです。

この様に「命とオリンピックのどちらが大切なのか」というのは、国民に不安を煽り政権への不満を呼び起こすための政治的プロパガンダなのです。

無観客開催で良かったのか

3年ぶりに参議院憲法審査会が開催され、改憲議論が再開

3年ぶりに参議院憲法審査会が開催され、改憲議論が再開

自民党が都議選で敗北したため、オリンピックは事実上無観客での開催になってしまいました。国民の不安と不満に配慮した上で、オリンピックを開催するためのギリギリの選択だったのでしょう。しかし、私は具体的なルールを示した上で観客を入れるべきだったと考えています。

と言うのも、先に述べた様に、日本ではコロナ禍による超過死亡者は発生していないばかりか、選手始め海外からの入国者は原則としてワクチン接種が要請されており、リスクはかなり軽減されるからです。

そもそも、選手の活躍による感動を共有するためには、ある程度の観客が必要なのは当然でしょう。一年前は、大相撲やプロ野球も無観客試合を余儀なくされました。しかし、今年は、プロ野球や大相撲では人数制限をしながらも観客を入れて開催をしています。観客数に一定の制限やマスク着用などのルールを設けることにより、観客を入れることが認められているのです。

昨年は、ほとんどのイベントが中止されました。学校も閉鎖され、会社もリモート勤務になり、町中から人影が消えました。有名人のコロナによる死亡も報じられ、日本中がパニックに陥っていたのです。日本中が事実上ロックダウンされていたのです。

しかし、あれから1年以上経過して、様々な事実が明らかになりました。少なくとも日本ではスポーツ観戦が原因でクラスターが発生したと言う事実はありません。だからこそ、大相撲やプロ野球で観客が入れられたのです。何故、オリンピックでは無観客でなければならないのでしょうか。私には理解出来ません。

緊急事態宣言は誰のため?

今年の7月12日から8月22日まで、東京都では4回目の緊急事態宣言が出され、神奈川、埼玉、千葉の各県では蔓延防止措置が継続されることになりました。しかし、今年の正月から、首都圏では緊急事態宣言か蔓延防止措置が出され続けており、市民の間では自粛疲れの様相を呈しています。

そもそも緊急事態宣言は何のために行われたのでしょうか。日本の病床の8割は民間病院等が運営しているものです。欧米に比べ圧倒的に民間部門が対応しているのが日本の特徴です。これは医療の効率的運営と言う面では意味がありますが、新型コロナウィルスのような感染症対策には非常に脆弱です。かつては国民病と言われた結核が蔓延していました。そのため国立の感染病の施設が全国に配置されていたのですが、結核を事実上克服してからは、感染症の病床は極端に減らされてきたのです。逆に、生活習慣病などの平時の医療体制の充実のために、民間病院の病床が増えてきたわけです。

そうした状況の中で、新型コロナウィルスの蔓延が広がりました。感染症のための病床を用意していない民間病院が8割を占める日本では、新型コロナウィルスの蔓延が続けば、生活習慣病はもとより、今までの医療サービスを国民に提供できなくなります。これが医療崩壊です。こうした事態を避けるために、まずは人流抑制をすることにより、感染者数を徹底的に抑制するために緊急事態宣言が発せられたのです。

医療関係者や国民の協力、更にワクチン接種が進んだことにより、新型コロナのための病床の使用率も、医療崩壊の危機が叫ばれた状況からは随分落ち着いてきました。にもかかわらず、マスコミ等では、感染者数の日々の増減に一喜一憂する報道をしています。一時の医療崩壊寸前の状況は、ワクチン接種の状況も考えれば、危機は脱したと言えます。緊急事態宣言は既にその使命を終えたのです。

それでも、感染者数が少し増えれば、感染拡大の兆しありと騒ぎ、インド株などのウィルスの変異が報告されれば、ワクチンも効果がないのではないかと報道する始末です。これでは国民の気が休まることが有りません。

西村大臣の勇み足

このような状況の中で、西村康稔経済再生担当大臣が東京都への4度目の緊急事態宣言に関連し、新型コロナ対策の休業要請などに応じない飲食店に対し、金融機関から圧力をかけてもらう考えを7月8日に表明したことが報道されました。猛烈な批判の嵐に晒され、直ちに撤回が発表されましたが、その内容は、内閣官房コロナ対策推進室、国税庁酒税課から酒類業中央団体連絡協議会に『酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止について(依頼)』という要請文書を出していたというものです。これでは、金融機関等に飲食店に対して「優越的地位の乱用」を要請したことになります。批判されるのも当然です。

しかし、何故このような発言をしてしまったのでしょうか。恐らく、営業自粛を無視して闇営業している飲食店が多いために、新型コロナウィルスの蔓延の防止ができていないと西村大臣は考えていたのでしょう。しかし、発言の前に、何故闇営業をしている店があるのかを考えるべきだと思います。

最大の原因は、営業自粛をしてもらえる給付金が少なす過ぎて店の家賃などの固定費が賄い切れないという、死活問題を抱えているからではないでしょうか。営業自粛をお願いするなら、補償額を増やすべきなのです。現実的には、補償額の算定には時間がかかりますから、とりあえずは融資によって運転資金を賄ってもらい、返済期限が来た時にはコロナ期間中の損失額が確定していますから、その金額を債務免除をする等により、実質的な営業補償に充当することなどが考えられます。

こういうことを念頭に入れておけば、「飲食店の経営自粛をお願いします。そのため金融機関などにも融資の協力をお願いしております。融資の返済についても営業補償も念頭にしておりますから、安心して融資を受けて下さい。」という発言になったはずです。これなら、誰も文句は言わなかったでしょう。

コロナ禍から学ぶべきもの

京都府令和3年度予算要望を西脇知事から受ける

京都府令和3年度予算要望を西脇知事から受ける

二年前の参院選挙で、国家が果たすべき使命は災害や戦争、貧困、パンデミックなど個人の力ではどうしようもない危機から国民を守ることであり、それが経世済民の意味であると訴えてきました。奇しくも今まさにそうした危機の中に日本は有ります。今回のコロナ禍は、そうした危機に日本が立ち向かうことができるのかが問われているのです。

先日の熱海での大規模な土砂滑りなど、毎年の様に全国で災害により命や財産を失う人が後を絶ちません。災害に強いインフラ整備、国土の強靭化は喫緊の課題です。また、コロナ禍で職を失ったり、経営困難に追い込まれている方も大勢居られます。更に、民間病院が病床の8割を担っている現在の状況下では、感染症対策に大きな問題があることも分かりました。こうした課題を克服するには、政府が解決のために長期的な計画を立てそれを実行する以外に有りません。しかし、この当たり前のことが放置されてきたのです。

その理由は財政難です。日本政府は既にGDPの2倍以上の国債残高を抱えており、これ以上の借金は不可能だという財務省の見解が正しいものと信じられてきたのです。ところが今回のコロナ禍により、そういった財務省の見解が全くの的外れであったことが証明されました。

コロナ禍を乗り越えるために、個別給付金や雇用調整助成金やワクチン接種等を始めとする財政出動により、国債残高はこの間一挙に90兆円以上増えました。例えて言えば、1年で2年分の予算を投入しているのです。財務省の見解が正しければ、政府は非常識な財政出動のため、通貨の信任を失い円は売られるはずです。そうなれば円安になり、国債は引き受け手が無くなり大暴落、そのため金利は上昇し、ハイパーインフレで日本は経済も財政も破綻したはずです。しかし、その様な事実もそうなる兆しも全く無かったのです。

現実を正しく知れば危機は乗り越えられる

西村大臣が休業要請に応じない飲食店に、休業補償を増やすということより、圧力をかけることになった背景には、これ以上予算措置をするのは無理だと無意識の内に感じていたからではないでしょうか。そうした認識間違いが判断を誤らせたのです。

何年も私が主張してきた様に、日本の様な自国通貨を持つ国が国債をいくら発行しても、自国建の国債である限り、返済不能になることはない、つまり、財政破綻することは無いのです。これが事実である事をコロナ禍は教えてくれたのです。

これさえ分かれば、後は先に述べた様な予算を必要なところに必要なだけ投入すれば良いのです。そして、国民にコロナ後に明るい未来があることを示すのです。国民に明るい未来を示す事なしに、現状の我慢ばかりを強いれば不満は爆発します。

日本の財政が破綻しないという事実を正しく理解して、政府が必要な予算措置をすれば、コロナ危機は必ず乗り越えられるのです。

清水鴻一郎元議員出馬の経緯

京都府第六選挙区支部長に新たに就任した清水鴻一郎氏

京都府第六選挙区支部長に新たに就任した清水鴻一郎氏

安藤裕衆院議員が次回衆院選挙に出馬せず、清水鴻一郎元議員に出馬要請した経緯については、私のYouTube西田昌司チャンネルで詳しく説明しています。是非、ご覧になって下さい。

瓦の独り言

-「キセルってなあに?」-

羅城門の瓦

若い方に「煙管」の漢字の読み方をたずねたら、「えんかん」という答えが返ってきました。年配の方だと「きせる」と読んでいただけるのですが・・・。

この煙管、京都の伝統工芸品のひとつで、最後の一軒になった煙管竹商「谷川清次郎商店」が今もつくっておられます。それどころか時代劇には必要な小道具のひとつで、年末吉例の顔見世興行になれば松竹さんが谷川さんのところへ新品の煙管を注文されます。「町やっこ」の小道具には太い棍棒さながらの喧嘩煙管が必要となります。「桜門五三桐」の石川五右衛門には銀の延煙管が必要です。(なぜ、新品が必要かって?歌舞伎役者さんに使い回しの煙管は使いません)

煙管の構造は、刻みたばこを詰める火皿に首のついた「雁首」、口にくわえる「吸い口」と、それらをつなぐ管の「羅宇(ラオ)」の3つに分かれます。「雁首」「吸い口」については耐久性を持たせるために金属製であり象嵌や金細工芸の加飾が施されており、真ん中の「羅宇」は圧倒的に竹が多く用いられています。

さて、若い方に「キセル乗車」について尋ねたら、知らないとの答えが返ってきました。煙管では「吸い口」とたばこを乗せる「雁首」に金属を使っていることから「入るときと、出るときは金を使うが、中間は金は使わない」といったことからきていると説明をしたら「不正乗車行為」のことですね、定期カードをうまく悪用することですね。と答えが返ってきました。「不正乗車行為」全般を指す言葉として「キセル」が誤用されているらしいです。本来はあくまでも「中間無切符」なのです。

この様に本来の意味が少し捻じ曲げられて使われたら違和感を感じるのは瓦だけでしょうか? 若い世代の方々の日常生活の中にも、誤用されている表現があるのを正していくのが我々シニア世代の役目と思っておりますが・・・。特に我々が中央へお送りしている西田昌司参議員は政治の世界での誤用をただし、本来の日本国の在り方を導いていただける「水先案内人」と思っているのは瓦一人だけではないと思っております。

感染者が増加しているのは何故か?

参議院決算委員会で麻生財務大臣に質問(4月7日)

参議院決算委員会で麻生財務大臣に質問(4月7日)

3月末に「緊急事態宣言」がようやく終わったと思っていたら、今度は「まん延防止等重点措置」の発令です。多くの国民が何かチグハグな印象をお持ちでしょう。毎日マスコミが今日の感染者数を発表しています。これが増えれば、昨日より何人多いと注意を呼びかけ、少なくなれば、まだまだ油断は禁物と言い、国民は気の休まる時がありません。しかし、こうした報道に本当に意味があるのでしょうか?

昨年、新型コロナウィルスの感染が報じられた頃には、PCR検査をするキットも限られておりました。発熱などの症状があった人が保健所などに相談をしても、限られた人しかPCR検査を受けることはできませんでした。

ところが、今年になってからは民間のPCR検査が広がっています。病院に行かずとも安い金額で手軽に検査を受けることができるのです。私も何度か利用していますが、これは党大会などの大きなイベントがある時などに、念のために検査をするためです。私は勿論、陰性でしたが、中には陽性と診断された方もいるでしょう。すると、今度は保健所などに連絡して行政によるPCR検査を受けることになります。そこで陽性と診断された時、感染者としてカウントされ、その数が毎日報道されているのです。つまり、以前より圧倒的に大勢の人がPCR検査を受けているのです。検査を受けている人が圧倒的に増えているのですから、感染者数が増加するのは当然なのです。

感染者の大半が無症状若しくは軽症

マスコミの感染者報道によると、毎日の陽性者数の大半は、無症状か軽症で感染経路も不明なのです。濃厚接触者にPCR検査をして陽性になれば、無症状でも陽性者が増えることになりますが、その場合は感染経路ははっきりしているのです。勿論、濃厚接触がなくても発症して検査陽性と判定される人もおられます。その一方で、感染経路不明の陽性者が増えているのは、民間のPCR検査により、自主的に、念のため受けた人がかなりいるということです。

そのことを私は厚労省に指摘をし、どれくらいの民間のPCR検査が実際に行われているのかを確認しました。しかし、彼らも実際にどれくらいの数の民間のPCR検査が行われているのか分からないのです。この様に、感染経路不明の無症状者が増えている原因は、恐らく念のための民間のPCR検査が増えているからでしょう。つまり、毎日の感染者数の増減には統計学的な意味は無いということです。

マスコミは感染者数の増減報道だけでなく、なぜ無症状や軽症の感染者が増えているのかその原因を調査し、報じるべきです。そうしたことを一切せずに、単なる増減数だけを報じているのでは、市民にいたずらに不安感を煽ることになってしまいます。

むしろ、不安感を煽り、行動自粛をさせることが感染者数の減少につながると思っているのではないでしょうか。もしそうなら、これはマスコミのおごりです。正しい情報を市民に伝えることがマスコミの使命のはずです。不安を煽り意味のない行動自粛を要請するよりも、正しい感染対策をする方が遥かに効果があるはずです。

問題は病床使用率

令和3年自衛隊入隊入校激励会に出席いたしました

令和3年自衛隊入隊入校激励会に出席いたしました

病床使用率とは、各都道府県が新型コロナウイルス患者向けに準備した病床に占める入院患者の割合のことです。政府の新型コロナ感染症対策分科会は各地の感染状況の深刻さを4段階のステージで示しており、どのステージにあるかを判断する指標の一つとして病床使用率を用いています。

感染者数を医療提供体制の逼迫度合いを検証するには、全入院患者と重症患者それぞれの病床使用率が判断材料となります。感染者が急増していることを示す「ステージ3」は病床使用率20%以上、爆発的な感染拡大が起きていることを示す「ステージ4」は同50%以上としており、緊急事態宣言は最も深刻な「ステージ4」相当で検討することになっています。

つまり、病床使用率が5割を超えてしまっては、感染者数が幾何級数的に拡大した場合、入院できない人が一挙に増え医療崩壊につながるというのが最大の問題なのです。そこで、病床使用率を増やさないために感染者数を増やさないように行動自粛が求められるわけです。感染拡大を防ぐためには、これも仕方がないことでしょう。

しかし、病床使用率を下げるためには、病床数を増やすことが重要です。もともと日本は、先進国の中でも医療が充実していると評価されていた国です。ところが、その医療施設の大半が民間病院なのです。他国では、医療施設はその大半が公のものであり、医療従事者も事実上公務員です。そのため、行政の判断により必要に応じて病床や医療従事者の確保がしやすい環境にあるのです。ところが日本では、民間病院が主軸になっているため、そうした確保が十分にできていないのが現実なのです。

そこで、東京都や大阪府の知事は、盛んに行動自粛を呼びかけ、不要不急の外出自粛とか、夜の会食は控えてなど、市民に行動自粛を求めて感染拡大を防ごうとしています。もちろん、そうした市民の協力も必要でしょうが、まず行政としてやらねばならないのは、病床の確保ではないでしょうか。少なくとも、国公立病院は率先して病床確保に協力すべきです。

また医師会も、全国の民間病院に呼びかけをして、病床確保の協力を要請すべきです。しかし、知事も医師会も危機感を煽り市民に行動自粛を呼びかけるばかりで、病床確保に努力をしている様子が伺えません。緊急事態宣言や蔓延防止措置を政府に要請する以前に、病床確保のためのあらゆる措置を政府に要求するのが筋ではないでしょうか。また政府も、国民に行動自粛を呼びかけるだけではなく、病床確保のためのあらゆる政策を総動員すべきなのです。

3密防止の意味

3密(3つの密)とは、密閉、密集、密接から名づけられた言葉です。この3つの「密」は、日本における新型コロナウイルスの集団感染が起こった場所の共通点を探した際に、この3つの密が共通となっているということが分かり、新型コロナウイルス感染症を避けるためにもこの3密を控えるようにすることを求められています。

これが意味するところは、会話等による飛沫感染の防止、飛沫よりもっと小さなエアロゾルによる感染の防止、さらにはウィルスの付着したものに触れることによる感染の防止を行うための指標です。

飛沫感染の防止のためには、マスクの着用が求められます。エアロゾルによる感染の防止のためには換気が大切です。ウィルスの付着による感染防止のためには、手洗いが重要です。ところが、3密防止が単なるスローガンになり、何のために行っているかが国民に示されないと無用の行動自粛を求めることになります。

例えば、マスクの着用です。室内で会話が予想されるような状態にある時は、マスクの着用は必然でしょう。しかし、通勤の時のように、屋外で会話をせず歩いているだけなら、マスクの着用は意味がありません。飛沫が出ないばかりか、エアロゾルも空気中に拡散するため感染のリスクは非常に小さいからです。基本的に会話をせずに屋外で行動する場合にはマスクの着用は意味がありません。

無意味な自粛要請より科学的根拠に基づく行動規範

コロナ禍における緊急融資について商工会議所等、地元からの声をきかせていただきました

コロナ禍における緊急融資について商工会議所等、地元からの声をきかせていただきました

飲食店は、コロナの感染源で営業すること自体が許されないような扱いを受けています。アルコールの提供や営業時間も極端に制限が求められています。しかし、飛沫とエアロゾル、更に接触を避けることを重点に考えるなら、違うアプローチもあるはずです。

先ず飛沫防止です。お店によっては距離を開けたりアクリル板を設置したりしているようですが、何よりも大切なのは、会話する際には必ず会食用のマスクをつけることでしょう。

その上で、室内の換気を行い、手洗いや手指の消毒をしておけば感染リスクはかなり低くなるはずです。前号で私が示した会食用のマスクやうちわを使うことにより、飛沫やエアロゾルはかなり抑えられますから簡易なアクリル板の設置よりも効果があります。最近は、オゾンなどによる空気清浄器も有効性があると言われていますが、政府がしっかりと調査して認証すべきです。

また、人との距離を開けるというソーシャルディスタンスも会話やくしゃみなどによる飛沫感染防止のためです。マスクを着用していれば、飛沫感染のリスクはかなり低くなり、屋外であればエアロゾル感染のリスクはないでしょう。従って、プロ野球の様に屋外でマスク着用を義務づけているなら、観客数を減らす意味はほとんどないでしょう。更に、演劇やコンサートなどの屋外のイベントも同じことが言えます。屋内のイベントでも、マスクをして換気を充分行っていれば、感染リスクはかなり低くなるでしょう。

要するに、3密防止というスローガンの下、何でも行動自粛を要請するのではなく、「飛沫」、「エアロゾル」、「接触」、この3つのリスクを具体的に防ぐ手段を示すことが大切なのです。

国民に意味のない行動自粛を要請してストレスばかり与えるのではなく、科学的根拠に基づいた行動規範を示すことのが重要なのです。

都道府県間の移動制限禁止の是非

東京都の小池知事等は、都道府県間の移動制限を訴え、連休中の旅行も自粛してほしいと呼びかけています。確かに、東京や大阪などの感染拡大している地域に他の地域から旅行に行くことはリスクがあるでしょう。

しかし、東京都、大阪府、愛知県等では移動制限後にむしろ感染状況が悪化したのです。これは封鎖された感染拡大域内で外出することで、これまで以上に域内での感染確率が高くなってしまったのです。

こうした事実を踏まえて考えれば、PCR検査をして陰性だった方などは、東京や大阪などの感染拡大地域で我慢しているよりも、感染者の少ない地域でしばらくのんびり過ごしている方が、感染確率が下がると言うことです。一律に連休中の旅行を自粛するのではなく、こうした科学的根拠に基づいた行動規範を示すべきなのです。

ワクチン接種までの我慢

日本でもようやく、高齢者の方々からワクチン接種が始まりました。夏までには高齢者の大半の方には接種ができるようになるでしょう。このワクチンを打てば重症化リスクがかなり軽減されます。感染してもに普通の風邪並みのリスクになると言うことです。

このところ、大阪の感染者数が増加しているとの報告もあります。しかし、その陽性者の大半は軽症か無症状の若者です。若者は体力があり、ほとんどは軽症や無症状で収まりますが、高齢者や持病のある方に感染すると重症化リスクが高くなります。そのため、高齢者を優先的にワクチン接種をしているのです。

その後順次各年齢層の国民にもワクチン接種がされますが、高齢者へのワクチン接種が一通り済めば重症化リスクはかなり抑えることができるでしょう。陽性者が増えても、風邪と同じような症状で済めば、医療崩壊のリスクも消え行動自粛を求める必要はなくなります。その日が来るまであと数箇月です。その日が来るまで正しく恐れ、立ち向かいましょう。

樋のひと雫

-ボリビア残照-

羅生門の樋

前回は「ボリビア残照」としたのですが,いつになったら帰れるものやら。このコロナ禍で随分と自身の視野が狭くなった気がします。なんせ家と散歩に行く近所の公園が全てなのですから。

前回はボリビアの大統領選を書きましたが,原稿の締め切りの都合で紙面が出た時には既に決着していました。結果は何と市民によって追放された前大統領の後継者のルイス・アルセが当選しました。それも予想に反して,初回で53%の票を獲得し圧勝の様相です。今回の選挙が白人で親米派のメサ元大統領との一騎打ちだったことから,白人対原住民の構図も浮かび上がりますが,どうもこれはステレオタイプのマスコミ分析に聞こえます。「普通なら,メサやろ!」とツッコミたくもなりますが,ボリビア市民が持っている心情的反米意識とでも云える意識の深層に根差したものが関係しているように思えます。豊かさと自由に象徴されるアメリカへの羨望と現実の裏庭支配,この落差が人々の反感を買います。そして,この心の渇望が今回も投票の選択肢に影響を与えたのではないかと思えます。グアテマラやホンジュラスのような中米では米国への難民キャラバンという直接的な行動になりますが,南米は歩けるほど近くではありません。

ところで,前大統領のエボ・モラーレスがボリビアを追放されたのは,多選を禁じた憲法を無視して選挙に出馬した上に,選挙結果を不正に操作したことが発端でした。多くの市民が反エボの街頭行動に打って出て,本人曰く「メキシコへの政治亡命」に追い込まれることになりました。背景には,エボの出身母体であったアイマラ族の牙城であるエルアルト市民の反対運動が大きかったと云えます。随分前になりますが,ガソリン代値上げを図った時に怒ったエルアルトの住民が街頭デモで,エボの肖像画を焼き捨てるということがありました。ショックを受けた彼は2日後に値上げを諦め,国民に陳謝しています。エルアルトは此処30年ほどの間,国政を揺るがす暴動には必ずキーとなる都市です。

また,警察や軍がエボに対して辞職勧告を突き付けた時には,ベネズエラやアルゼンチンなどの反米左派の国々は右翼革命だと非難しましたが,未だ彼は「軍隊,何するものど」という気でいたかも知れません。これは余り知られていませんが,ボリビアには「ポンチョ・ロホ(赤いポンチョ)」と云われるアイマラ族の私設軍隊とでも呼べる武装組織があります。歴史的なものもあり警察や軍も一目置いています。民族的な対立や政変の際には必ず動いてきました。恐らく,彼らの支持があれば軍を抑えられると考えていたのではなかったでしょうか。しかし,今回は動かなかった。自らの出身部族からの支持が無いことが,メキシコ,キューバ,アルゼンチンへと放浪の旅に向かわせたのでしょう。

ルイス新大統領はMASの中では,中産階級出身者ということで余り人気が無いと言われていました。また,英国で教育を受け中央銀行で働いていたとも聞いています。恐らくメスチーソと呼ばれる混血系の出身でしょうから,前大統領のように必要以上に革命色を打ち出すことはないだろうと思います。「今回の選挙は社会主義の勝利だ」と叫んでいるのはブエノスに居たエボだけかも知れません。今回の選挙では多くの友人もメサ元大統領が有利だと言っていました。彼らの予想を覆したのは若者層の投票動向です。初代MASの大統領を追放したのも街頭に繰り出した若者層でした。彼らが描く国の未来とはどのようなものなのか,聞くのが今から楽しみです。

国難襲来す

昨年世界中を襲ったコロナ禍ですが、日本においても第3波に突入しています。政府はこれに備えて第3次の補正予算を策定していますが、東京や北海道、大阪では感染者数が増えて、医療崩壊が危惧されています。そのため、外出自粛が呼びかけられています。しかしそれは、経済活動を制限してしまいますから、所得が減り先行き不安になり精神的に落ち込む人も増えます。このことが結果的に多くの命を奪うことになりかねません。まさに国難の襲来です。

この国難を乗り越えるヒントとして、幕末の水戸藩士で儒学者の藤田東湖の言葉を紹介します。「国難襲来す 国家の大事といえども深憂するに足らず 深憂とすべきは人心の正気の足らざるにあり」

これは、黒船による開国要求により国中が揺れ動いた幕末の時代に東湖が弟子に示した言葉です。

黒船の到来は確かに国家の大事だが、ジタバタするんじゃない。本当に心配すべきは、人身にこれを乗り越えようとする気力や気迫が欠けることだと、東湖は弟子たちに諭したのです。

連日、ニュースやワイドショーなどで、コロナ禍の危機感を煽るような報道が相次いでいます。国民が不安になるのも当然です。しかし、この一年でわかってきたこともあります。まず、新型コロナウィルスは、高齢者や糖尿病などの持病をお持ちの方には重症化のリスクがありますが、それ以外の方には感染しても無症状か軽症状で収まるということです。

また、感染の最大の原因は、飛沫によるものです。会話やくしゃみなどをしない限り、むやみに飛散するものではありません。マスクをすれば飛沫の大部分は抑えることができます。手洗いの励行と合わせれば、感染のリスクはかなり抑えることができるのです。

会食もそれ自体で感染する事はありません。小さな声で会話をしたり、写真に示したような飛沫を抑える工夫をすれば、感染リスクはかなり抑えられるのです。また、重症化の原因が免疫の暴走であり、免疫抑制剤で重症化が抑えられることもわかってきました。

過剰に反応するのではなく、正しく恐れて楽しく暮らし、コロナ禍を乗り越えていきましょう。

作り方をYouTube西田昌司チャンネルで公開しています

作り方をYouTube西田昌司チャンネルで公開しています

度肝を抜かれたテスラのEV

宇治市長選挙で自民党京都府連が推薦する松村あつこ候補が見事当選されました

宇治市長選挙で自民党京都府連が推薦する松村あつこ候補が見事当選されました

政府は、10年後には新車の販売をEV(電気自動車)しか認めないと言う方針を発表しました。わが国では、エコカーと言えばハイブリッドが主流でEVはあまり見かけませんが、海外ではすでにEVにシフトしているのです。環境先進国のヨーロッパは勿論のこと、世界最大の自動車市場である中国でもいち早くEVシフトに着手しているのです。

ところで、EVはエコカーであるには間違いないが、車としての性能では未だガソリン車の方が上なのではないかとほとんどの人が思っています。実は私もそのひとりでしたが、それが誤りであることを思い知りました。実は、私の後援会の方が、アメリカのEVベンチャー、テスラのEVをお持ちになっておられ、試乗させていただいたのです。ハンドルを握りアクセルを踏んだ瞬間に、私は度肝を抜かれました。

先ず、その加速の凄まじさです。ガソリン車ではとても体験できない圧倒的な加速能力です。その実力はスーパーカー以上と言っても過言ではないでしょう。さらにモーター駆動ですので、振動も音も全くありません。抜群の静粛性です。そして、バッテリーが床下に配置されているため、低重心で重量バランスもよく非常に安定した運動性を有しています。しかも、大容量のバッテリーを搭載しているため、航続距離も500キロ以上とガソリン車並みの長距離ドライブが可能です。要するに、テスラは車としての性能が完全にガソリン車を上回っているのです。

それだけではありません。テスラ最大の特徴は、車自体が常時インターネットとつながっていると言うことです。このことにより、世界中のテスラ車の運転状況が常にテスラ社に送信され、その膨大なデータを分析することにより、完全な自動運転を行う技術とノウハウを獲得し、日々それを更新しているのです。車を買った後もソフトウェアが更新されるため、ユーザーは常に最新性能のEVを運転できるのです。こうした仕組みのお陰で、テスラは既に完全自動運転をアメリカの一部のユーザーに提供しているのです。夢の様な話がもう既に現実になっているのです。

自動車業界は現実を知るべき

しかし、こうした事実を殆どの日本人は知りません。それは、マスコミがその事実を全く報じないからです。言うまでもなく、自動車産業は日本の基幹産業です。自動車関連産業の就業人口は542万人にのぼり、文字通り日本の屋台骨なのです。そのトップはトヨタです。世界に先駆けてハイブリッド車を開発し、低燃費低公害と高性能を売り物に、世界一の自動車会社に成長しました。しかし、テスラのEVの実力はその分野においてもハイブリッドを完全に圧倒しています。

これに対抗できる様なEVがいまだに日本では開発されません。もっとも、日産は世界最初の量産型EVであるリーフを発売していますし、来年には、アリアという自動運転も含め唯一テスラと対抗できるEVを発売する予定ですが、肝心のトヨタからはその様な発表が有りません。

ハイブリッドはエンジンで発電した電気をバッテリーで蓄え、モーター又はモーターとエンジンで駆動する仕組みです。一方でEVはバッテリーで蓄えた電気でモーターを駆動させる仕組みです。圧倒的にEVの方が簡単な仕組みで、部品点数もハイブリッド車やガソリン車より4割少ないと言われています。

このため、既存の自動車メーカーにすれば、EVが普及するほど自らの系列の部品メーカーの経営に打撃が加えられますから、EVの普及は経営の屋台骨を揺るがすものとなります。純粋なEVよりハイブリッド車をトヨタなどが優先して開発してきたのはこのためです。しかし、化石燃料の使用制限は世界的な流れで有り、もはや止めようが有りません。いくら、性能面でEVと引けを取らないと主張しても、国際的ルールがガソリンの使用は認めないと変更されればどうしようもありません。ハイブリッドだけでは車を売ることができなくなる日がもうそこに来ているのです。

燃料電池や水素社会はEV化とは別の技術

トヨタは世界に先駆けて燃料電池車を開発し、水素社会の実現を提唱しています。以前は、一般にEVは航続距離が200km位でガソリン車に比べて短いのが難点とされてきました。それに比して燃料電池車は航続距離が500kmと非常に長く、一般のEVを圧倒しています。したがって、社会がEV化される時には燃料電池が主流となるだろうとトヨタは予想していたのです。ところが、現実にテスラなどはリチウムイオンバッテリーの温度管理を強化することにより、EVでも500km以上の航続が既に可能となっています。航続距離が長いことが燃料電池車の利点ですが、既にその優位性は失われているのです。

更に、燃料電池車に水素を補給するためには水素ステーションを全国に整備しなければなりませんが、その設置費用は非常に高額で一件当たり4~5億円とも言われています。そこにタンクローリーで水素を運搬しなければなりません。一方でEVの充電スタンドは比較的安価に設置でき、電力の供給は電線をつなぐだけで可能です。この様に、水素供給と電力供給のためのインフラ整備の面においても圧倒的にEVの方が勝っているのです。

スマホや液晶の二の舞になるな

元々、EVの要となるリチウムイオンバッテリーは日本で開発されたものです。また自動運転の元になるカーナビも日本が世界に先駆けて開発したものです。こうした技術力を持っているにも関わらず、次の時代をしっかり見据え、その時代にふさわしい商品開発を怠った結果、日本はEV後進国になってしまっているのです。

かつてNTTは世界に先駆けて、iモードというインターネットと接続できる携帯電話を開発したました。世界に誇るべき技術であり、国内でも圧倒的なシェアを持っていました。ところが、アップルがiPhoneと言うインターネットの接続で動画や音楽も自由に配信できる電話の枠を超えた通信機を開発するや、一気にシェアは奪われ、もはやガラケーと呼ばれています。

シャープはかつては世界最大の液晶メーカーでした。自らが培った液晶技術を長期間にわたり韓国のサムスン電子に提供してきた結果、人件費の安いサムスンに価格競争で敗れ、遂には台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業に買収されてしまいました。

このように、経営判断のミスが企業に致命的な衝撃を与えるのです。これは単に企業の経営問題だけにとどまらず、日本の国力そのものにも影響を及ぼしてしまいます。このままでは、日本の主力産業である自動車産業もスマホと液晶の二の舞を演じることになりかねません。

環境の変化に対応する

スマホと液晶の失敗から学ぶべき事は、自らの技術に対する自信過剰が、潮流の変化に気づくのを遅れさせたことが致命傷になったと言うことです。世の中は常に変化しています。その変化に対応できなかったものは滅びるしかないのです。史上最強の生物であった恐竜が一瞬にして絶滅したのは、巨大隕石の衝突による環境変化についていけなかったためと言われています。温暖だった気候が一気に氷河期に激変したため、大型爬虫類は環境変化についていけなかったのです。

幕末の黒船襲来は劇的な環境変化でした。まさに国難の襲来です。しかし先人たちは、自らの国の形を変えることにより、この国難を乗り越えたのです。変化を拒み、頑なに現状維持に拘れば自ら滅んでしまうだけです。

自動車はロボットになる

財務省は「万死に値する!」参議院財政金融委員会(YouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます)

財務省は「万死に値する!」参議院財政金融委員会(YouTube西田昌司チャンネルでご覧いただけます)

テスラという黒船の来襲に、今こそ日本の総力を上げて対抗しなければなりません。それは自動車というものを根本的に変えるものとなるでしょう。EVに自動運転が装備されれば、最早自動車では無くロボットと呼ぶべきものになります。

行き先を伝えれば、ハンドルを握ることもアクセルを踏むことも無く、目的地まで連れて行ってくれる。これは、アメリカでは一部の人にはこうしたソフトウェアが配信されて実現しているのです。これが完全に可能になれば、タクシーはいらなくなります。まさにロボットタクシーの時代になるでしょう。さらに、自家用車でも自分の使わない時間帯はロボットタクシーに貸し出し収益を上げることも可能になるでしょう。

自動運転EVは、都会より地方の方が親和性があります。地方の方が一戸建てが多いため、自宅で充電できるからです。また、その自宅の屋根に太陽電池パネルを設置すれば、充電も無料になり、災害時の停電にも備えることができます。

さらに、高齢者の免許証の返還が増えていますが、自動運転になれば、そもそも運転免許が不要になるでしょう。高齢になっても安心して車に乗れるのです。勿論、飲酒運転も問題でなくなります。

都会の狭い集合住宅に住むより、地方の一軒家で住む方がEVには適しているのです。東京一局集中を排して地方に活力を与えるためにもEV化を進めねばなりません。

瓦の独り言

-1月7日は「人日の節句」-

羅城門の瓦

新年 明けましておめでとうございます。

今年も瓦の独り言をよろしくお願いします。「めでたさも ちゅうぐらいなり おらが春」といった心境です。(新型コロナウイルスまん延のため)

さて、1月7日は「七草粥」の日ですが「人日(じんじつ)」の節句と言って、五節句(1/7:人日の節句 3/3:桃の節句 5/5:菖蒲の節句 7/7:笹の節句 9/9:菊の節句 )の一つです。古代の中国では奇数(陽)の重なる日はめでたい日とされていましたが、陰(偶数)に転じやすいので、邪気を祓う行事が五節句として行われてきました。こうした中国の風習が日本に伝わり、当初は貴族社会で行われていましたが、江戸時代には一般庶民までに広まり式日(現在の祝日)として制定されていました。でも、明治なって旧暦とともに五節句も廃止されましたが、今でも私たちの暮らしの中に息づいています。